本章の構成

おまたせしました。ここからいよいよ本編中の本編です。まずは因子分析(factor analysis)です。 はじめに因子分析の基本的&数理的な考え方を紹介した後で,Rでやってみます。 その後,因子分析を実施する上でのプラクティカルなポイントを押さえていきます。

↓本Chapterで使用するファイルのダウンロードはこちらから

6.1 因子分析とは

今回使用しているdatのQ1_11からQ1_15はいずれも外向性(extraversion)を測定している項目です。実際に項目を見てみると1

- Don’t talk a lot. (【逆転】あまり喋らない。)

- Find it difficult to approach others. (【逆転】人に近づきづらいと思う。)

- Know how to captivate people. (人を魅了できる。)

- Make friends easily. (友達を作りやすい。)

- Take charge. (リーダータイプである。)

となっており,たしかに他人との関わりに関する内容を尋ねているようです。 改めて項目間の相関を確認してみると,逆転項目も処理済みなので全ての項目間に正の相関があります。この相関構造を一つの指標にまとめたものの一つが\(\alpha\)係数でした。

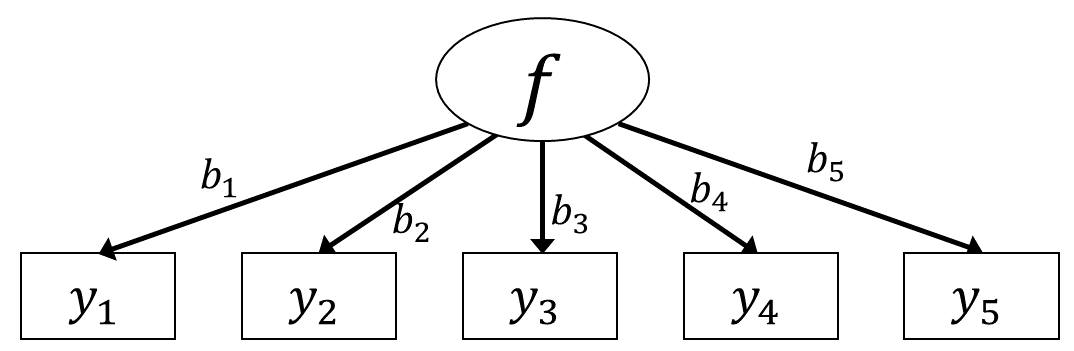

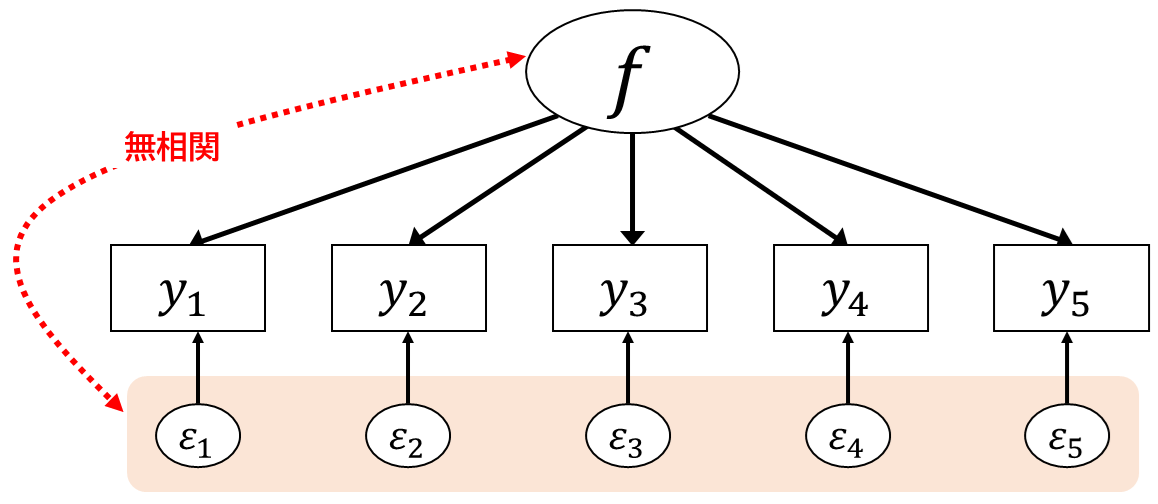

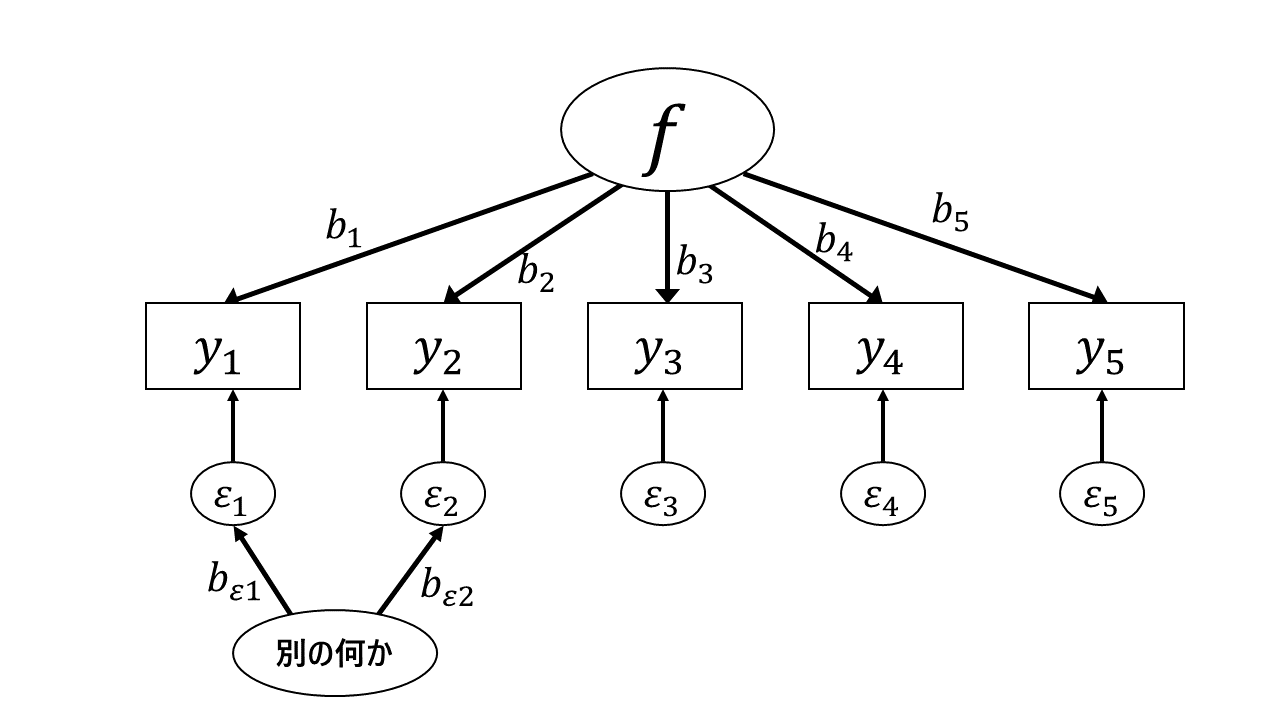

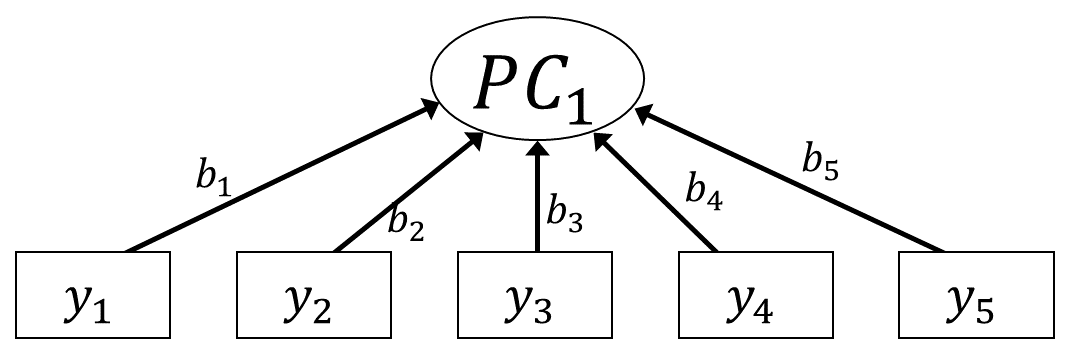

因子分析では,こうした一連の項目に関して共通する潜在的な特性値によって回答が決まっていると考えます。 これをグラフィカルモデルで表すと以下のようになります。

グラフィカルモデルでは,潜在変数は楕円で表すのが一般的です。 図 6.1 に関して,項目ごとに見るとこれは回帰分析モデルのように表すことができそうです。 例えば項目Q1_11は,説明変数を「外向性」\(f_p\)として,対応する回帰係数を\(b_{11}\)(添字は”11”の一つだけ)とすると \[

\begin{aligned}

y_{p,11} = f_p b_{11} + \varepsilon_{p,11}

\end{aligned}

\tag{6.1}\] と書くことが出来ます。 この表現で言えば,回帰分析の説明変数に当たるものが\(x_p\)から\(f_p\)に変わっているだけです。 同様にして,他の項目も \[

\begin{aligned}

\begin{split}

y_{p,12} &= f_{p}b_{12} + \varepsilon_{p,12} \\

y_{p,13} &= f_{p}b_{13} + \varepsilon_{p,13} \\

y_{p,14} &= f_{p}b_{14} + \varepsilon_{p,14} \\

y_{p,15} &= f_{p}b_{15} + \varepsilon_{p,15}

\end{split}

\end{aligned}

\tag{6.2}\] と表すことが出来ます。つまり,因子分析は項目レベルで見ると説明変数が潜在変数になった回帰分析なのです。 なお,因子分析では本来回帰分析と同じように結果変数\(y\)は連続量(間隔尺度か比率尺度)を考えています。 実際に心理尺度で得られる回答(項目レベル)はカテゴリカル変数であり間隔尺度である保証はないのですが,とりあえず今はポリシリアル相関のときと同じように\(y\)は回答の背後の潜在変数だと考えるか,間隔尺度だと仮定されたものと考えておいてください。

ここまでは実際のデータに合わせて説明をしてきましたが,以後の説明ではもう少し一般化して説明していきます。 ということで,ここで今後登場する添字を説明しておきます。 なお,以下の記号について小文字は一つの値を,大文字は総数を表しているものとします。

- [\(p\)] 回答者の番号(person)を表します。(\(p=1,2,\cdots,P-1, P\))

- [\(i\)] 項目の番号(item)を表します。(\(i=1,2,\cdots,I-1, I\))

(6.1)および(6.2)式では,項目\(i\)は11, 12, 13, 14, 15と対応しています。 この表記を用いると,回答者\(p\)の項目\(i\)に対する回答は以下のように表されます。

\[ y_{pi} = f_{p}b_{i} + \varepsilon_{pi} \tag{6.3}\]

ただ,いちいち\(p\)を書いているとちょっと面倒なので,Chapter 5のときと同じように,回答者の要素についてはベクトル表記にしておきます。 \(\symbf{y}_i=\begin{bmatrix}y_{1i} & y_{2i} & \cdots & y_{P-1,i} & y_{Pi}\end{bmatrix}^\top\),\(\symbf{f}=\begin{bmatrix}f_{1} & f_{2} & \cdots & f_{P-1} & f_{P}\end{bmatrix}^\top\),\(\symbf{\varepsilon}_i=\begin{bmatrix}\varepsilon_{1i} & \varepsilon_{2i} & \cdots & \varepsilon_{P-1,i} & \varepsilon_{Pi}\end{bmatrix}^\top\)として, \[ \begin{aligned} \begin{bmatrix} y_{1i} \\ y_{2i} \\ \vdots \\ y_{Pi} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_P \end{bmatrix}b_i + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1i} \\ \varepsilon_{2i} \\ \vdots \\ \varepsilon_{Pi} \end{bmatrix} \\ \longrightarrow \symbf{y}_i &= \symbf{f}b_{i} + \symbf{\varepsilon}_i \end{aligned} \tag{6.4}\] としておきます。

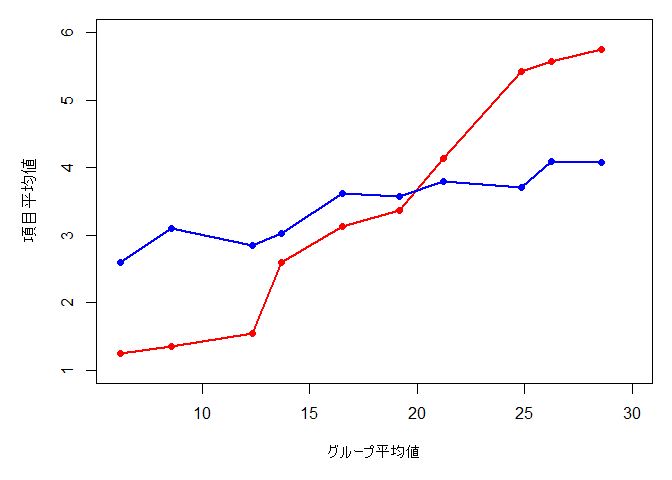

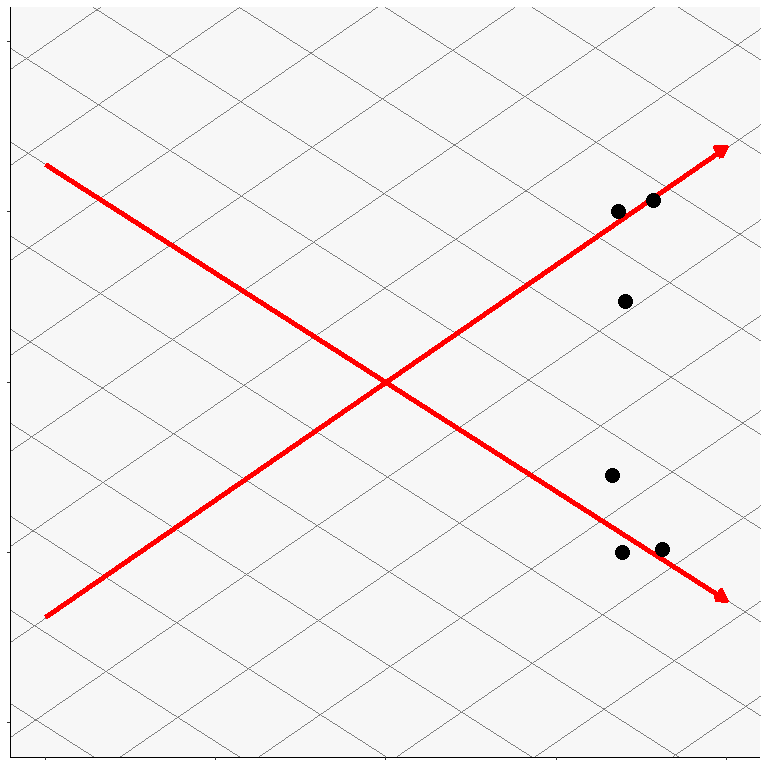

因子分析モデルでは,各個人の特性値の強さ(\(f_{p}\))を因子得点 (factor score),回帰係数(\(b_i\))を因子負荷 (factor loading)と呼びます。 因子負荷が高い項目ほど,その人の回答が因子得点の高低と強く関係しています。これは,合計点をX軸に,グループごとの平均値をY軸に置いたトレースラインの右上がり度の強さと近いものです。そして一般的には,右上がりの項目ほどI-T相関も高くなります。 図 6.2 でいえば,赤い項目の方が強い右上がりになっているため,青い項目よりも因子負荷が高い項目だと考えることが出来ます。

なおグラフィカルモデルでは 図 6.3 のように,因子負荷の強さを矢印の横に書くのが一般的です。

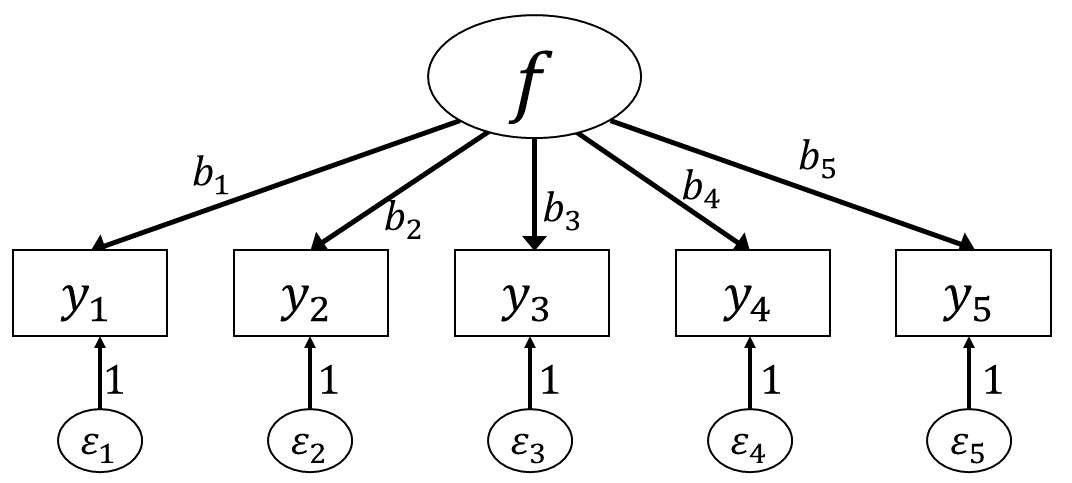

また,因子分析では誤差\(\varepsilon\)のほうも「因子」として取り扱います。 複数の項目に共通する成分(\(\symbf{f}\))を共通因子 (common factor),各項目に特有の成分(あるいは共通因子で説明されなかった残り)を独自因子 (unique factor)と呼び,各項目への回答はこの2種類の因子の和のみによって表されていると考えるわけです。 したがって,先程示した因子分析モデルの基本である (6.4)式における\(\symbf{\varepsilon}_{i}\)は,実際には「誤差」ではなく「もう一つの説明変数」であると考えることがあります。 ということで,(6.4)式は厳密には以下のような形をしています。 \[ \symbf{y}_i = \symbf{f}b_{i} + \symbf{\varepsilon}_i u_{i} \overbrace{+ 0}^{\mathrm{error}} \] ここで\(u_{i}\)は,独自因子に対する因子負荷を表しています。 このように,因子分析モデルでは回帰分析で言うところの「誤差」は0と考えることが多いようです。 …とはいえ,実際には\(\symbf{\varepsilon}_i\)と「誤差」は区別のしようが無いので,独自因子得点を誤差として扱ってしまうことも多々あります。というかその方が多いかもしれません。

ということでグラフィカルモデルにもこの独自因子を書き込むと, 図 6.4 のようになります。 ただし独自因子の因子負荷\(u_{i}\)を自由に推定しようとすると,独自因子得点\(\symbf{\varepsilon}_i\)との間にまたスケールの問題が生じてしまい解が一つに決まらない(例えば全ての\(u_{i}\)を2倍にして\(\symbf{\varepsilon}_i\)を0.5倍にしても良くなってしまう)ため,通常は\(u_{i}=1\)に固定されます。

実際に論文などに載せる場合,独自因子の因子負荷はどうせ固定されるのだから,矢印の横の「1」は省略されることが多いです。 更にいうと,因子分析ではそもそも共通因子にのみ関心があることが圧倒的に多いので,独自因子自体を省略する形(つまり 図 6.3 )で表されることも多いです。

6.1.1 因子負荷の意味と項目間相関

数理的な表現は後ほど示しますが,因子分析では基本的に,観測変数(項目)間の相関関係をもとに因子負荷(と独自因子の分散)を推定します。 そこで,まずは因子負荷と項目間相関がどのように関連しているかを感覚的に説明しておきましょう。

まず, 図 6.4 に示されているように,因子負荷は「その項目と共通因子の関連(相関関係)の強さ」を表しています。 実際にこれまでに出てきた因子分析のモデル式(6.3 式など)では,因子負荷が高い項目ほど「その項目への回答の高低」が「因子得点の高低」と高い相関を持つことが示されていました。 結果として,因子負荷が高い項目というのは,同じ共通因子の影響を受ける他のすべての項目と相関が高いことになります。 この事実から考えると,因子負荷が高い項目どうしの相関は,因子負荷が低い項目どうしの相関よりも高いということが考えられるのです。

因子分析が「観測変数(項目)間の相関関係をもとに因子負荷(と独自因子の分散)を推定」するというのは,上述の関係から逆算するように,他の項目との相関が高い項目ほど因子負荷が高めの値になるように推定を行っている,ということを意味しています。

6.1.2 位置・スケールの不定性

因子分析では,回帰分析と違って説明変数にあたるもの(因子得点:\(\symbf{f}\))が直接観測できない潜在変数 (latent variable)になっています。 説明変数が潜在変数のときには,ちょっと困ったことが起こります。それは変数のスケールの問題です。 いま,因子\(\symbf{f}\)には身長や体重のときのような「単位」というものがありません。 例えばリッカート尺度の項目が1から5の5件法であったとしても,それは尺度を作った人や分析者が勝手に決めたことであって,同じ項目を7件法で尋ねたり50件法で尋ねたりしても,理論的にはなんの問題もありません(実用的には問題あるかも)。

ということで,100点満点のテストの点数を500点満点に換算して扱うように,\(\symbf{f}\)の値を5倍して,更に10点のゲタをはかせたものを\(\symbf{f}'=5\symbf{f}+10\)とします。 これを使うと,先程の回帰式は \[\begin{align} \begin{split} \symbf{y}_i &= \symbf{f}b_{i} + \symbf{\varepsilon}_i \\ &= (5\symbf{f}+10)(0.2b_{i}) + (\symbf{\varepsilon}_i-2b_{i}) \\ &= \symbf{f}'b'_{i} + \symbf{\varepsilon}'_i \end{split} \end{align}\] と変形が可能です。つまり\(\symbf{f}\)のスケールが変わることで\(b'_{i}=0.2b_{i}\)および\(\symbf{\varepsilon}'_i=\symbf{\varepsilon}_i-2b_{i}\)という新しい解が得られてしまいます。 このままでは回帰係数を一意に求めることが出来ないので,通常因子分析モデルでは,因子の分散\(\sigma_{\symbf{f}}^2=1\)かつ平均0という制約を置いています2。 これに加えて,通常因子分析で考える潜在変数は正規分布に従う連続量であると仮定されます。 これらをまとめると,因子分析では\(\symbf{f} \sim N(0,1)\)という仮定が置かれていることになります。 言い換えると,因子分析で推定される因子得点\(\symbf{f}\)は,特に指定がなければ標準化された値として得られるということです。

そしてこの問題は,観測変数\(y\)の値のスケールに客観的な単位が存在しないケース(例えば心理尺度など)についても同様のことがいえます。 これも100点満点のテストの点数を500点満点に換算して扱うように,例えば5件法のリッカート尺度の得点を5, 10, 15, 20, 25と5刻みにしても問題は無いはずです。 ということで\(\symbf{y}'_i=5\symbf{y}_i\)として回帰式を変形させてみると, \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{y}'_i &= 5\symbf{y}_i \\ &= 5\symbf{f}b_{i} + 5\symbf{\varepsilon}_i \\ &= \symbf{f}\times 5b_{i} + 5\symbf{\varepsilon}_i \\ &= \symbf{f}b''_{i} + \symbf{\varepsilon}'_i \end{split} \end{aligned} \] ということで,\(b''_{i}=5b_{i}\)および\(\symbf{\varepsilon}'_i=5\symbf{\varepsilon}_i\)という新しい解が得られてしまいます。 このように,因子分析の解は回答側のスケールの影響も受けてしまうため,通常は各項目の回答は全て標準化された値を使用します。 説明変数(\(\symbf{f}\))も結果変数(\(\symbf{y}_i\))も標準化されているという意味では,因子負荷は標準偏回帰係数のように解釈することができる,というわけです3。

6.2 因子分析モデルの一般化

回帰分析的に因子分析を見ると,独自因子は誤差のようなものなのでなるべくその影響は少ないほうが良い,といえます。 極端な例を考えてみましょう。因子負荷\(b_i=0\)の項目があるとすると,その項目の因子分析モデル式は \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{y}_i &= \symbf{f}\times 0 + \symbf{\varepsilon}_i \\ &= \symbf{\varepsilon}_i \end{split} \end{aligned} \tag{6.5}\] となります。共通因子の影響を全く受けること無く独自因子のみで回答が決定している状態です。 因子得点\(f_p\)を推定する上では何の情報も持ち合わせていないこの項目は,あってもなくても同じです。 この項目に高い点数をつけていても低い点数をつけていても,\(f_p\)には何も関与していないのです。 ということで,基本的には因子分析では共通因子の影響が多い方が望ましいわけです。

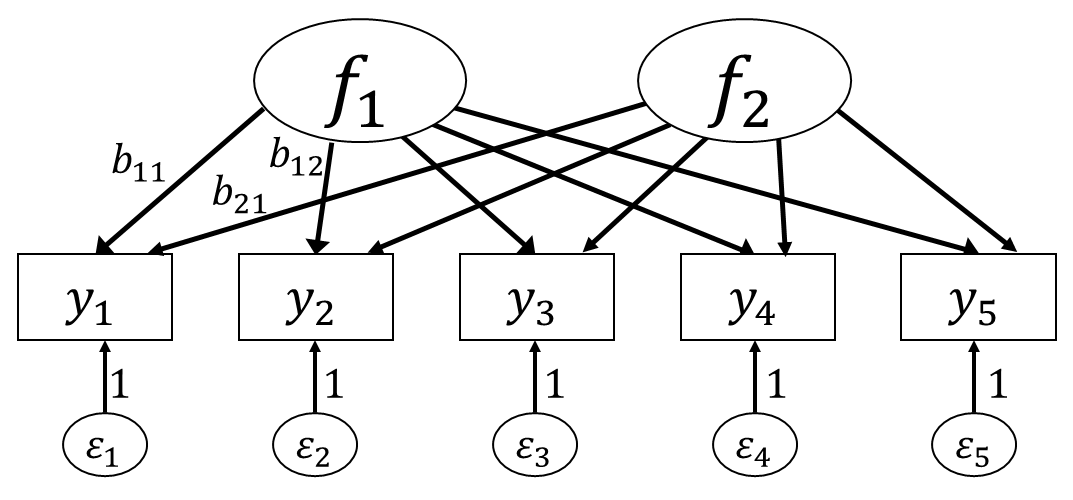

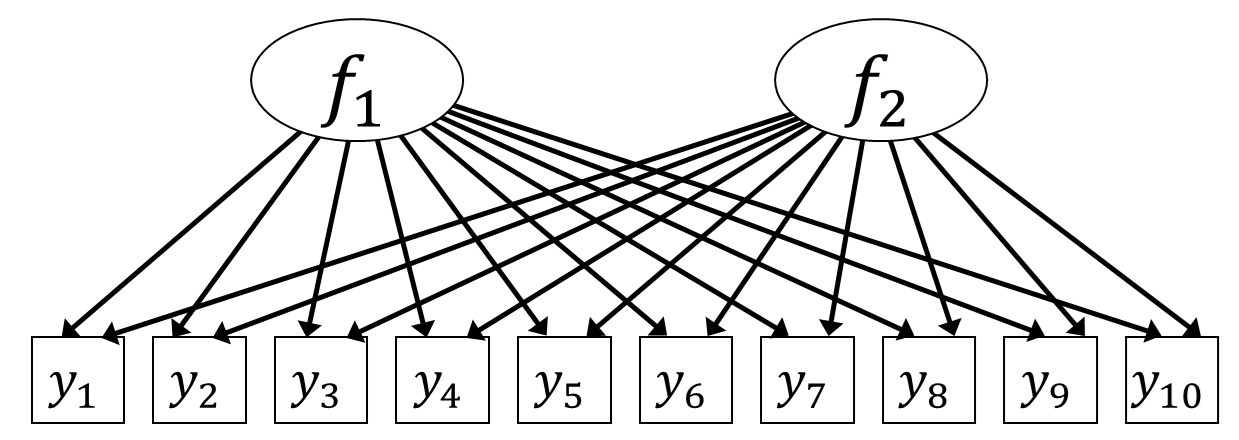

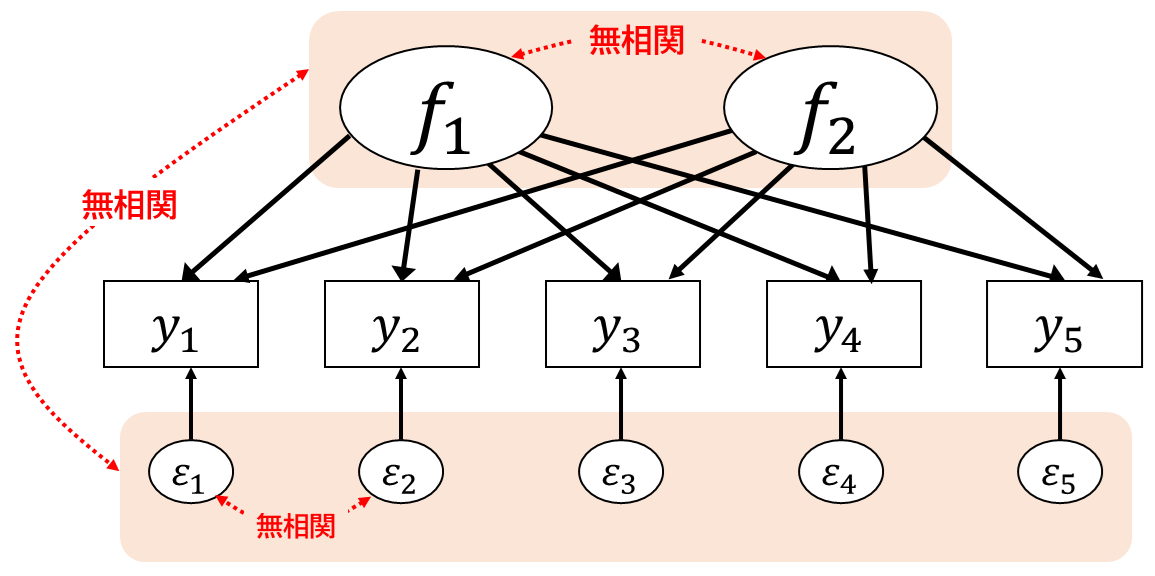

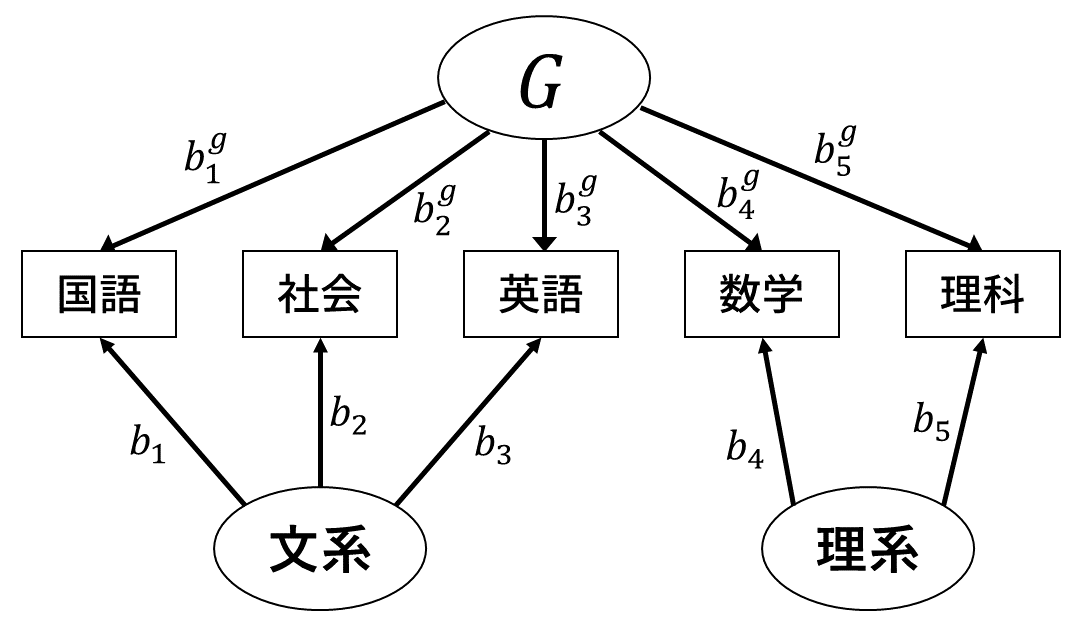

回帰分析では,\(y\)に占める誤差分散の割合を減らし予測の精度を上げるために,複数の説明変数を用いることができました。 因子分析でも同様に,複数の説明変数=共通因子がある状態を考えることができます。 ここでは,5項目が2つの共通因子の影響を受けている,と考えてみましょう。 グラフィカルモデルでは 図 6.5 のような状態です。 なお,因子番号を表す添字はtraitの頭文字\(t~(t=1,2)\)としておきます。

当然ながら,因子1の項目1に対する因子負荷\(b_{11}\)(添字は2つ:1と1)と因子2の因子負荷\(b_{21}\)は異なります。 したがって,\(\symbf{y}_i\)に関する因子分析モデルは \[ \symbf{y}_i = \symbf{f}_1b_{1i} + \symbf{f}_2b_{2i} + \symbf{\varepsilon}_i \tag{6.6}\] となります。

もちろん因子の数はいくつでも良いので,更に一般化して\(T\)個の因子がある場合を考えると,\(\symbf{y}\)に関する因子分析モデルは \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{y}_i &= \symbf{f}_1b_{1i} + \symbf{f}_2b_{2i} + \cdots + \symbf{f}_Tb_{Ti} + \symbf{\varepsilon}_i \\ &= \begin{bmatrix} \symbf{f}_1 & \symbf{f}_2 & \cdots & \symbf{f}_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1i} \\ b_{2i} \\ \vdots \\ b_{Ti} \end{bmatrix} + \symbf{\varepsilon}_i \\ &= \symbf{F}\symbf{b}_i + \symbf{\varepsilon}_i \end{split} \end{aligned} \tag{6.7}\] と書くことが出来ます。

6.3 とりあえずやってみよう

このあたりでひとまずRで因子分析をやってみて,実際のデータから何が出てくるのかをみてみたいと思います。 Rにはデフォルトでfactanal()という関数が用意されているのですが,ちょっとモダンな方法に関して不十分なので,もっと色々できる関数を使用します。 psychパッケージにあるfa()という関数を使用しましょう。 fa()関数では,因子数をnfactorsという引数で与えます。今回はQ1_1からQ1_10の10項目に対して2因子に設定してみました。 つまり, 図 6.6 のモデルに対して因子負荷(全ての矢印の係数)を計算してみます。

Factor Analysis using method = minres

Call: fa(r = dat[, paste0("Q1_", 1:10)], nfactors = 2)

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

MR1 MR2 h2 u2 com

Q1_1 -0.08 0.42 0.16 0.84 1.1

Q1_2 0.00 0.68 0.47 0.53 1.0

Q1_3 -0.03 0.77 0.58 0.42 1.0

Q1_4 0.14 0.46 0.27 0.73 1.2

Q1_5 0.03 0.61 0.38 0.62 1.0

Q1_6 0.57 -0.05 0.31 0.69 1.0

Q1_7 0.64 -0.02 0.40 0.60 1.0

Q1_8 0.55 0.02 0.31 0.69 1.0

Q1_9 0.68 0.00 0.46 0.54 1.0

Q1_10 0.57 0.06 0.35 0.65 1.0

MR1 MR2

SS loadings 1.87 1.83

Proportion Var 0.19 0.18

Cumulative Var 0.19 0.37

Proportion Explained 0.51 0.49

Cumulative Proportion 0.51 1.00

With factor correlations of

MR1 MR2

MR1 1.00 0.32

MR2 0.32 1.00

Mean item complexity = 1

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

df null model = 45 with the objective function = 2.14 with Chi Square = 5190.53

df of the model are 26 and the objective function was 0.16

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04

The df corrected root mean square of the residuals is 0.05

The harmonic n.obs is 2432 with the empirical chi square 311.44 with prob < 1.1e-50

The total n.obs was 2432 with Likelihood Chi Square = 379.19 with prob < 2.2e-64

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.881

RMSEA index = 0.075 and the 90 % confidence intervals are 0.068 0.082

BIC = 176.48

Fit based upon off diagonal values = 0.98

Measures of factor score adequacy

MR1 MR2

Correlation of (regression) scores with factors 0.87 0.88

Multiple R square of scores with factors 0.76 0.78

Minimum correlation of possible factor scores 0.51 0.566.3.1 因子負荷量

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

MR1 MR2 h2 u2 com

Q1_1 -0.08 0.42 0.16 0.84 1.1

Q1_2 0.00 0.68 0.47 0.53 1.0

Q1_3 -0.03 0.77 0.58 0.42 1.0

Q1_4 0.14 0.46 0.27 0.73 1.2

Q1_5 0.03 0.61 0.38 0.62 1.0

Q1_6 0.57 -0.05 0.31 0.69 1.0

Q1_7 0.64 -0.02 0.40 0.60 1.0

Q1_8 0.55 0.02 0.31 0.69 1.0

Q1_9 0.68 0.00 0.46 0.54 1.0

Q1_10 0.57 0.06 0.35 0.65 1.0fa()関数では,データフレームを与えると,まずそのデータフレームに対してcor()関数の要領で相関行列を計算します。 そしてその相関行列から因子負荷行列を出しています。 左のMR1およびMR2という部分が因子負荷(\(\symbf{B}^\top=\begin{bmatrix}\symbf{b}_1 & \symbf{b}_2 & \cdots & \symbf{b}_I\end{bmatrix}^{\top}\))を表しています4。論文では,良く「値が一定以上のところを太字にする」や「一定以下のところを空白にする」という形で記載されています。 試しに値が0.4以上のところを太字にすると, 表 6.1 のようになります。

| MR1 | MR2 | |

|---|---|---|

| Q1_1 | -0.08 | 0.42 |

| Q1_2 | 0.00 | 0.68 |

| Q1_3 | -0.03 | 0.77 |

| Q1_4 | 0.14 | 0.46 |

| Q1_5 | 0.03 | 0.61 |

| Q1_6 | 0.57 | -0.05 |

| Q1_7 | 0.64 | -0.02 |

| Q1_8 | 0.55 | 0.02 |

| Q1_9 | 0.68 | 0.00 |

| Q1_10 | 0.57 | 0.06 |

また,print()関数に引数sort=TRUEを与えると,因子負荷行列がいい感じになるように項目を並び替えてくれます。

Factor Analysis using method = minres

Call: fa(r = dat[, paste0("Q1_", 1:10)], nfactors = 2)

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

item MR1 MR2 h2 u2 com

Q1_9 9 0.68 0.00 0.46 0.54 1.0

Q1_7 7 0.64 -0.02 0.40 0.60 1.0

Q1_10 10 0.57 0.06 0.35 0.65 1.0

Q1_6 6 0.57 -0.05 0.31 0.69 1.0

Q1_8 8 0.55 0.02 0.31 0.69 1.0

Q1_3 3 -0.03 0.77 0.58 0.42 1.0

Q1_2 2 0.00 0.68 0.47 0.53 1.0

Q1_5 5 0.03 0.61 0.38 0.62 1.0

Q1_4 4 0.14 0.46 0.27 0.73 1.2

Q1_1 1 -0.08 0.42 0.16 0.84 1.1

(以下略)出力を見ると,確かに因子負荷行列の行の並び順が変わっています。 一番上には「他の因子より因子1への負荷が最も高い項目のうち,MR1が最も高い項目」がおかれ,後もそれに続いています。 つまり全ての項目を「どれか一つの因子のグループに属するとしたら」という感じで並び替えてくれるわけです。 論文に載せる際なども,これで表示される順にすると見やすいのではないかと思います。

| MR1 | MR2 | |

|---|---|---|

| Q1_9 | 0.68 | 0.00 |

| Q1_7 | 0.64 | -0.02 |

| Q1_6 | 0.57 | -0.05 |

| Q1_10 | 0.57 | 0.06 |

| Q1_8 | 0.55 | 0.02 |

| Q1_3 | -0.03 | 0.77 |

| Q1_2 | 0.00 | 0.68 |

| Q1_5 | 0.03 | 0.61 |

| Q1_4 | 0.14 | 0.46 |

| Q1_1 | -0.08 | 0.42 |

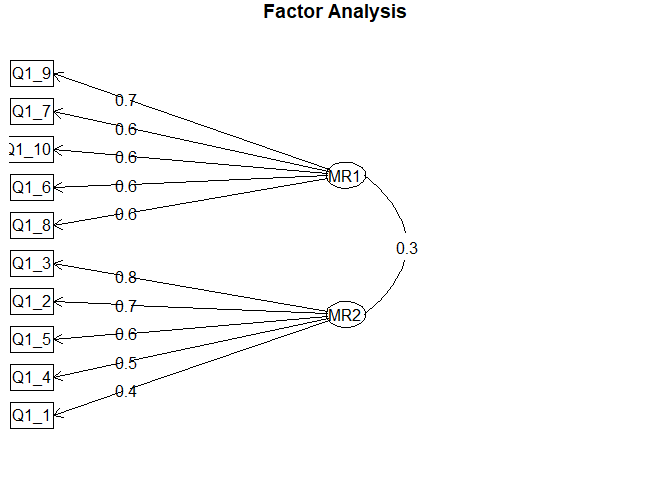

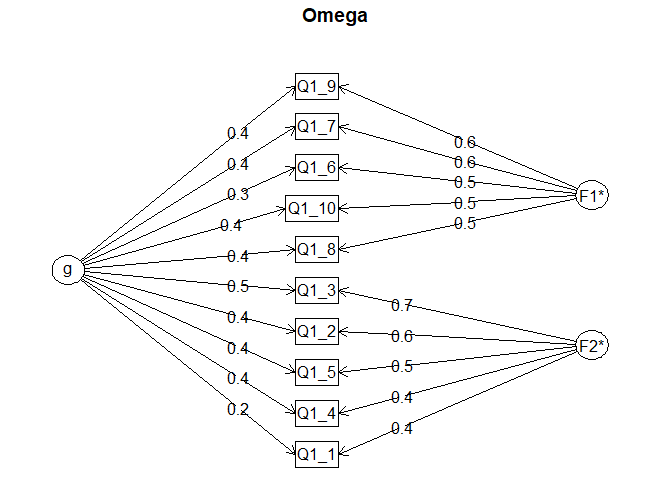

また,psychパッケージのfa.diagram()関数を使うと, 図 6.7 のようにグラフィカルモデル的なものを描いてくれます。 もちろんそのまま論文に載せたりできるレベルではないですが,項目と因子の関係をざっと眺めたいときには役に立ちそうです。

デフォルトでは各項目には「最も高い因子負荷を持つ因子」のみ矢印を引くよう(simple=TRUE)ですが,引数simple=FALSEとすることで複数因子からの矢印を引くことも可能です。ただ数字が重なったりして見にくいかもしれません。また,引数cutは「その絶対値以下の因子負荷や因子間相関の矢印は引かない」というものです。なので先程のコードでは,因子負荷や因子間相関が0.3以下のものは省略されている…と言っても今回は「最も高い因子負荷」に0.3以下のものが無いので違いが分かりませんが…。

6.3.2 因子負荷を「解釈」する

因子分析は相関行列を対象にした分析法ですが,その目的の一つは項目をグルーピングするとともに,その背後にある共通因子が何者であるかを解釈してあげることです。 例えば共通因子MR1はQ1_6からQ1_10に対して高い負荷を持っていた一方で,Q1_1からQ1_5に対する因子負荷は低い値でした。 そのため,MR1を「解釈」するうえでは,Q1_6からQ1_10に共通する要素のみを考えたら良く,Q1_1からQ1_5は気にしなくて良いといえます。

ということで,実際にQ1_6からQ1_10の質問項目を見てみると,

- Am exacting in my work. (自分の仕事には厳しく要求する。)

- Continue until everything is perfect. (完璧になるまでやり続ける。)

- Do things according to a plan. (計画に基づき行動する。)

- Do things in a half-way manner. (【逆転】物事を中途半端に行う。)

- Waste my time. (【逆転】時間を無駄にする。)

という5つです。逆転項目も含めて,これらに共通する要素を考えると(人によって感じ方は異なると思いますが)MR1には例えば「計画性」や「慎重さ」のような名前が考えられるでしょう。 ちなみに,公式にはこれらの項目の背後にあるものは「誠実性 (conscientiousness)」と呼ばれています。

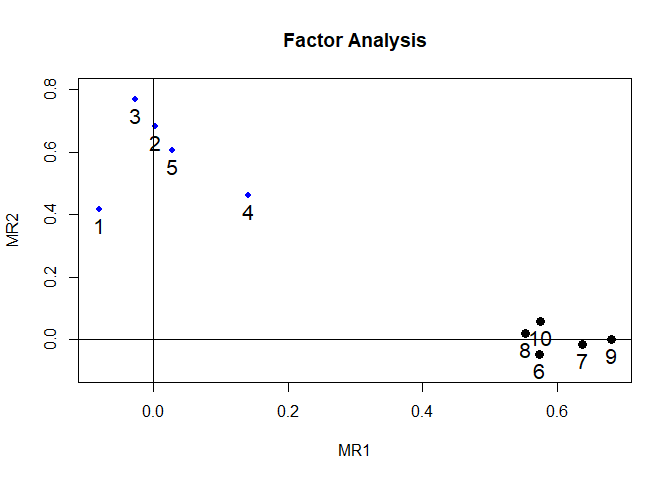

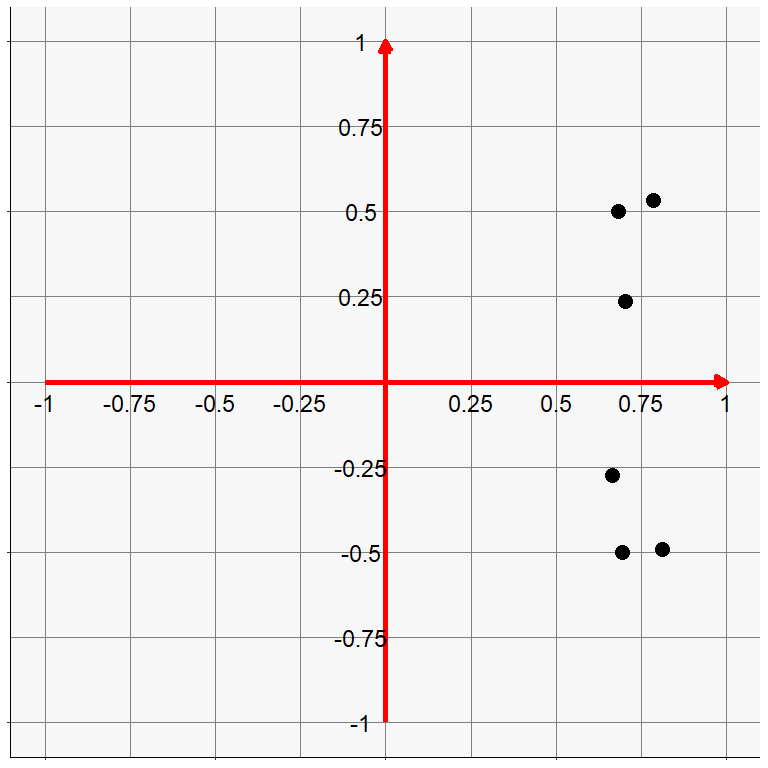

因子の「解釈」の意味を少し別の視点から見もてみましょう。 項目をグルーピングする場合には,単純に因子負荷の値が似ている項目は距離が近いと考えることができます。 ということで,先ほど得られた因子負荷をもとに散布図を書いてみます。 図 6.8 はX軸にMR1を,Y軸にMR2の値をとった各項目の因子負荷量のプロットです。psychパッケージにあるfa.plot()関数で簡単に描くことが出来ます5。

こうして見ると,確かにQ1_1からQ1_5のグループと,Q1_6からQ1_10のグループに分かれているように見えますね。 そしてQ1_1からQ1_5のグループではMR1の値がゼロに近く,反対にQ1_6からQ1_10のグループではMR2の値がゼロに近いので,各点は軸の近くに位置しています。 いま,MR2の軸に名前をつける(「解釈」する)ことを考えてみましょう。 これは「どのような内容の項目においてMR2の値が大きくなるか」を考えることなので,MR2の値が大きい項目(ここではQ1_1からQ1_5)の間に共通する要素を探せば良いはずです。 このとき重要なのは,Q1_6からQ1_10はMR2の値がほぼゼロなので,MR2を「解釈」する際には考える必要はなさそうだ,という点です。 反対にMR1の「解釈」においてはQ1_1からQ1_5を無視することができそうです。 このように,各項目の因子負荷がどちらか一方にだけ高い値で,もう一方の因子に対してはほぼゼロになっていると,MR1とMR2はそれぞれ異なるグループに共通する要素を反映したものとして,ほぼ独立に「解釈」することができるわけです。

…ということで,因子分析の目的からすると,得られる因子負荷行列においては一つの項目はなるべく一つの因子だけに高い負荷を持つという状態が望ましいとされています。これを単純構造 (simple structure) と呼びます。 一方で,もしも単純構造から外れた項目,つまり「複数の因子に高い負荷量をもつ項目」があると,複数の共通因子の間に共通項があることを加味した解釈が必要になってしまい,かなり大変そうだということが見えてきます。

因子負荷量の出力の一番右の列にあったcomはこの単純構造の程度を表した指標です。これが1に近いほど,その項目は1つの因子にのみ高い負荷を持っているという判断ができます。今回の結果では,Q1_4が1.2と最も高い値になっています。たしかに,他の項目と比べるとMR1とMR2の差が小さいようです。が,実際のところ1.2は相当マシな値です。どれくらい大きかったら気をつけたら良いか,という基準は特に無いですが…

6.3.3 因子の解釈と項目の選定

ということで,無事因子負荷行列が計算できたら, 表 6.2 や(2因子なら) 図 6.8 をもとに,それぞれの因子に負荷が高い項目のグループを見て,共通の要因を見つけてあげて,因子に名前をつける(「解釈」する)ことになります。 ここは領域の知識などが要求されるところです。なので同じデータであっても人によっては異なる名前をつける可能性があります。 また,そもそも共通する内容が見当たらないような項目が同じグループに入ってしまうことも実際には多々あります。 そのような場合には,解釈しやすいグルーピングを求めて共通因子の数を変えるということも検討する必要があります(詳細は セクション 6.11)。 そして解釈した因子の名前が真っ当かどうかは,査読者ないし読者が判断することになります。 因子の名前に客観的な「正解」というものは無いので,納得させられたら勝ちなわけです。

また,当然ながら因子分析の結果は手元のデータから得られる,つまり使用したデータによって結果は異なるものです。 そのため,先行研究で作成された尺度をそのまま用いた場合でも,因子構造が同じものが得られるとは限りません。 特に先行研究と属性の異なる集団でデータを集めた場合や,古い尺度を使用する場合には改めて因子分析を行い,同じ因子構造が得られることを確認してから分析を進めるのが良いでしょう。

今回のデータのように各項目がほぼ一つの因子のみに高い負荷を持っている場合には解釈は容易なのですが,多くの実データではきっと複数の因子に高い負荷を持っている項目や,どの因子にも高い負荷を持っていない項目が出現するでしょう。 このような場合,とりあえず単純構造を求めて厄介な項目は削除するという手続きを取っている研究が結構多く見られます。

どの因子にも高い負荷を持っていない項目は,言い換えると独自性が高い項目であり,因子得点を算出する上ではあってもなくてもあまり変わらないと予想されます。 したがって,項目数を減らしたい場合などには優先的に除外対象としたら良いでしょう。 一方で複数の因子に高い負荷を持っている項目を削除してしまうかは結構悩ましいところです。 実際の尺度作成論文では,「複数の因子に0.3以上の負荷を持つ項目は削除した」的な手続きが書かれていることがよくあります。 この手続きが正しいかどうかは,時と場合によると思われます。

一般的に心理尺度を作成する場合には,なるべく「みんなが使いやすいモノサシ」を開発しようとしています。 そして,共通のモノサシを用いることで異なる研究間での結果を比較可能にしようと考えたりしています。 そのため,尺度得点としては因子得点ではなく和得点を用いることが多いです。 因子得点を用いた場合,データ毎に因子構造が変わってしまうので異なるデータ間での因子得点の比較などは難しくなってしまいます。 さて,下位概念ごとの和得点を計算する場合,直感的には「その因子に高い負荷を持っている項目の和」を使えば良さそうです。 この時に,複数の因子に高い負荷を持つ項目があると,その項目の回答は複数の下位概念でカウントされてしまうため,実質的に他の項目の倍の価値を持ってしまうことになります。 こうした問題点を避けるという目的であれば,複数の因子に高い負荷を持つ項目は使わずに,もっと使いやすい(単純構造な)項目を使って尺度を構成するのは悪くない方法だと思います。

一方で,尺度開発が目的ではない(例えば人に使ってもらうというよりは単純に項目をグルーピングして共通項を取り出したい,他の人が作った尺度を使うが先行研究と比較する予定はない,などの)場合には,項目数を減らす必要も無ければ和得点を使う必要もありません。 因子得点を計算する上では,複数の因子に高い負荷を持っている項目も重要(むしろきっと共通性が高いのでかなり役に立つ)です。 このような場合に,「他の研究でもやっているから」という理由で安直に「複数の因子に高い負荷を持っている項目は削除」としてしまうのは悪手と言えるでしょう。

また,構造的な問題として「1項目だけが高い負荷を持っている因子」は通常使用しません6。 因子分析の目的は「複数の項目に共通して影響する潜在変数を抽出する」ことなので,他のどの項目とも独立している一匹狼に対して「因子」という見方はあまりしないのです。 統計的にも,1項目だけの因子の場合,その項目への回答と因子得点は完全に一致するため,標準化してしまえば回答値をそのまま使えば良いということがいえます。 ただし,それはそれで他の項目とは独立した「何か」を測定している項目ではあるので,この場合も削除するかはよく考えてください。

以上の話は,全て統計的な視点からのことです。実際に項目を削除するかは,構成概念と項目の内容との関係を改めて精査したり,因子の解釈においてノイズになっていないかを検討したりといった,妥当性の内容的な側面からのチェックも忘れずに行ってください。

6.4 モデルパラメータによる相関係数の表現

セクション 6.1.1 では「同じ共通因子の影響を受ける他の項目との相関が高い項目ほど因子負荷が大きくなる」と説明をしました。 次節では,因子負荷\(\symbf{B}\)を計算する方法を数理的に紹介していくのですが,これを理解するために,ここでは項目間の相関行列がモデルパラメータでどのように表現できるかを確認しておきます。 ということで,まずは因子数が1の場合で因子分析モデル内のパラメータと観測変数間の相関係数の関係性を確認してみましょう。

6.4.1 1因子の場合

図 6.4 に示した1因子の因子分析モデルにおいて,2つの項目に対する回答のモデル上での相関関係がどのように表されるかを考えてみます。 まず,各項目の回答は標準化されたものという前提に立つと,変数間の共分散と相関係数は一致します。 したがって,ある項目への回答\(\symbf{y}_i\)と別の項目への回答\(\symbf{y}_j~(i\neq j)\)の共分散\(\sigma_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j}\)および相関係数\(r_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j}\)を展開してみると \[ \begin{aligned} \begin{split} \sigma_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j} = r_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j} &= \sigma_{(b_{i}\symbf{f} + \symbf{\varepsilon}_i),(b_{j}\symbf{f} + \symbf{\varepsilon}_j)} \\ &= \sigma_{(b_{i}\symbf{f}),(b_{j}\symbf{f})} + \sigma_{(b_{i}\symbf{f}),(\symbf{\varepsilon}_j)} + \sigma_{(b_{j}\symbf{f}),(\symbf{\varepsilon}_i)} + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j} \\ & = b_{i}b_{j}\sigma_{\symbf{f}}^2 + b_{i}\sigma_{\symbf{f},\symbf{\varepsilon}_j} + b_{j}\sigma_{\symbf{f},\symbf{\varepsilon}_i} + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j} \end{split} \end{aligned} \tag{6.8}\] となります。ここで,各項目の独自因子成分は共通因子成分とは無関係(共分散ゼロ)と見なすことができるため, \[ \sigma_{\symbf{f},\symbf{\varepsilon}_i} = \sigma_{\symbf{f},\symbf{\varepsilon}_j} = 0 \tag{6.9}\] が成り立ちます( 図 6.9 )。

ということで,(6.9)式は少し整理されて\(r_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j} = b_{i}b_{j}\sigma_{\symbf{f}}^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j}\) となります。そして先程説明したように,因子の分散\(\sigma_{\symbf{f}}^2\)は1に固定するという制約が置かれています。したがって,2項目の相関係数は最終的に \[ r_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j} = b_{i}b_{j} + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j} \tag{6.10}\]

つまり「因子負荷の積\(b_{i}b_{j}\)」と「独自因子同士の共分散\(\sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j}\)」の和によって表すことが出来ます。 ここで,独自因子同士の共分散\(\sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j}\)はゼロとは限りません。 図 6.4 のモデルで言えば,共通因子は「5項目全てに共通する成分」ですが,もしかしたら 図 6.10 のように「5項目全てでは無いけれど2項目だけに共通する成分」などがまだ残っているかもしれません。

この状態では,\(\sigma_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j}\)のときと同じ要領で\(\sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j}\)も2つの独自因子に対する因子負荷の積(\(b_{\varepsilon1}b_{\varepsilon2}\neq 0\))になってしまいます。

このままだと,観測された相関係数から因子負荷\(\symbf{b}\)を推定することができません。 例えば,\(r_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j} = 0.5\)であったときに,\(b_{i}b_{j} + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j}=0.5\)を満たす\(b_{i}b_{j}\)および\(\sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j}\)の組み合わせは無数に考えられるためです。 そこで因子分析では通常,\(\symbf{b}\)をきちんと推定できるようにするために, 図 6.10 のような余計なものがない,すなわち「全ての項目間の相関関係(共通する成分)は共通因子によって完全に説明できる」という仮定をいったん置きます。 言い換えると,理想的な状況では2項目間の相関係数は因子負荷の積のみ(\(r_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j} = b_{i}b_{j}\))で表せるため,因子負荷の推定が可能となるのです。

同様にして,項目\(i\)の分散(=項目\(i\)と項目\(i\)の共分散)は \[ \sigma_{\symbf{y}_i}^2 = \sigma_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_i} = b_{i}^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i}^2 \tag{6.11}\] となります。つまり因子負荷の2乗と誤差分散の和になっています。

以上をまとめると,観測変数の相関行列\(\symbf{\Sigma}\)は以下のように因子分析のパラメータの関数に変換することが出来ます。 \[

\begin{aligned}

\begin{split}

\symbf{\Sigma} &=\begin{bmatrix}

\sigma_{y_1}^2 & \sigma_{y_1,y_2} & \sigma_{y_1,y_3} & \sigma_{y_1,y_4} & \sigma_{y_1,y_5} \\

\sigma_{y_2,y_1} & \sigma_{y_2}^2 & \sigma_{y_2,y_3} & \sigma_{y_2,y_4} & \sigma_{y_2,y_5} \\

\sigma_{y_3,y_1} & \sigma_{y_3,y_2} & \sigma_{y_3}^2 & \sigma_{y_3,y_4} & \sigma_{y_3,y_5} \\

\sigma_{y_4,y_1} & \sigma_{y_4,y_2} & \sigma_{y_4,y_3} & \sigma_{y_4}^2 & \sigma_{y_4,y_5} \\

\sigma_{y_5,y_1} & \sigma_{y_5,y_2} & \sigma_{y_5,y_3} & \sigma_{y_5,y_4} & \sigma_{y_5}^2 \\

\end{bmatrix} \\

&= \begin{bmatrix}

b_1^2+\sigma_{\symbf{\varepsilon}_1}^2 & b_1b_2 & b_1b_3 & b_1b_4 & b_1b_5 \\

b_2b_1 & b_2^2+\sigma_{\symbf{\varepsilon}_2}^2 & b_2b_3 & b_2b_4 & b_2b_5 \\

b_3b_1 & b_3b_2 & b_3^2+\sigma_{\symbf{\varepsilon}_3}^2 & b_3b_4 & b_3b_5 \\

b_4b_1 & b_4b_2 & b_4b_3 & b_4^2+\sigma_{\symbf{\varepsilon}_4}^2 & b_4b_5 \\

b_5b_1 & b_5b_2 & b_5b_3 & b_5b_4 & b_5^2+\sigma_{\symbf{\varepsilon}_5}^2 \\

\end{bmatrix} \\

&= \begin{bmatrix}

b_1^2 & b_1b_2 & b_1b_3 & b_1b_4 & b_1b_5 \\

b_2b_1 & b_2^2 & b_2b_3 & b_2b_4 & b_2b_5 \\

b_3b_1 & b_3b_2 & b_3^2 & b_3b_4 & b_3b_5 \\

b_4b_1 & b_4b_2 & b_4b_3 & b_4^2 & b_4b_5 \\

b_5b_1 & b_5b_2 & b_5b_3 & b_5b_4 & b_5^2 \\

\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}

\sigma_{\symbf{\varepsilon}_1}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\

0 & \sigma_{\symbf{\varepsilon}_2}^2 & 0 & 0 & 0 \\

0 & 0 & \sigma_{\symbf{\varepsilon}_3}^2 & 0 & 0 \\

0 & 0 & 0 & \sigma_{\symbf{\varepsilon}_4}^2 & 0 \\

0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{\symbf{\varepsilon}_5}^2 \\

\end{bmatrix} \\

&= \begin{bmatrix}

b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5

\end{bmatrix}\begin{bmatrix}

b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5

\end{bmatrix} + \symbf{\Psi} \\

&= \symbf{b}^\top\symbf{b} + \symbf{\Psi}

\end{split}

\end{aligned}

\tag{6.12}\] あとは\(\symbf{\Sigma}\)とのズレがなるべく小さくなるような\(\symbf{b},\symbf{\Psi}\)の値を計算していけばよいわけです。 例えばQ1_11からQ1_15の5項目に対するデータに基づく相関行列\(\symbf{S}\)は,cor()関数を使えば以下のようになっていることがわかります。

\[ \symbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0.35 & 0.27 & 0.16 & 0.19 \\ 0.35 & 1 & 0.50 & 0.35 & 0.39 \\ 0.27 & 0.50 & 1 & 0.38 & 0.51 \\ 0.16 & 0.35 & 0.38 & 1 & 0.32 \\ 0.19 & 0.39 & 0.51 & 0.32 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.13}\]

したがって,(6.12)式と対応する成分をつなげることで, \[ \left\{ \begin{aligned} b_1b_2 &= 0.35 \\ b_1b_3 &= 0.27 \\ b_1b_4 &= 0.16 \\ b_1b_5 &= 0.19 \\ b_2b_3 &= 0.50 \\ b_2b_4 &= 0.35 \\ b_2b_5 &= 0.39 \\ b_3b_4 &= 0.38 \\ b_3b_5 &= 0.51 \\ b_4b_5 &= 0.32 \\ b_1^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_1}^2 &= 1 \\ b_2^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_2}^2 &= 1 \\ b_3^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_3}^2 &= 1 \\ b_4^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_4}^2 &= 1 \\ b_5^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_5}^2 &= 1 \end{aligned} \right. \tag{6.14}\] という連立式ができ,あとはこれをどうにかして近づけるだけです。

なお\(\symbf{\Psi}\)は観測変数の誤差分散を対角成分にもつ対角行列です。 正確には\(\symbf{\Psi}\)は独自因子間の相関行列(あるいは誤差共分散行列)なわけですが,上述の仮定のもとでは,誤差共分散=非対角成分はゼロとなることを期待した上で,パラメータを推定していくのです。 言い換えると,観測変数間の相関関係のうち,共通因子(\(\symbf{b}^{\top}\symbf{b}\))では説明できない部分が大きいと,上述の計算ではまともに観測変数の因子構造を正確に表現することはできないのです。

この「共通因子(\(\symbf{b}^{\top}\symbf{b}\))では説明できない部分」の大きさを考えるために,改めて(6.11)式について見てみます。 この式の左辺の\(\sigma_{\symbf{y}_i}^2\)は,\(\symbf{y}_i\)が標準化されているため1となります。 つまり,\(b_i^2\)と\(\sigma_{\symbf{\varepsilon}_i}^2\)の和は1です。 そして\(b_i^2\)の部分は,観測変数の分散を1としたとき,そのうち共通因子で説明可能な分散の割合を表しており,これは共通性(communality)と呼ばれています。つまり共通性は因子負荷の二乗に合致します。 また,残りの\(\sigma_{\symbf{\varepsilon}_i}^2\)の部分は共通因子では説明できない(=独自因子で説明可能な)分散の割合であり,これは独自性(uniqueness)と呼ばれています。 つまり(当然ですが)共通性と独自性の和は必ず1になります。 また,共通性は,回帰分析における決定係数\(R^2\)(結果変数\(y\)の分散のうち説明変数で説明可能な分散の割合)に相当するものです。

あとはどうにかして因子負荷\(\symbf{b}\)および誤差分散\(\symbf{\Psi}\)が計算できたら,次はこれらを固定した上で,\(\symbf{y}\)とのズレが最も小さくなるように因子得点\(\symbf{f}\)の値を計算する,というのが一般的な手順です。 因子分析のような潜在変数モデルでは,多くの場合因子得点と因子負荷を同時に推定するのはかなり大変なので,このように先に項目パラメータを確定させてから回答者の特性値パラメータを推定する,という2段階の手続きをとります。

6.4.2 多因子の場合

因子の数が増えても,基本的には同じような形で,相関行列を「共通因子で説明できる=因子負荷\(\symbf{b}\)で表せる部分」と「独自因子で説明される部分」に分解したうえで,観測された相関行列\(\symbf{S}\)に近づくようにパラメータを推定することになります。 ということでちょっと長くなりますが,2因子モデル上での2項目の共分散=相関係数を展開してみましょう。 まず,1因子の場合と同じように,

- 共通因子成分\(b_{ti}\symbf{f}_{t}\)と各項目の独自因子\(\varepsilon_j\)は無相関

- 独自因子間の相関はゼロ

であることを仮定します。 これに加えて多因子の場合には,共通因子も複数あるため,

- 共通因子間の相関もゼロ7

という仮定を追加します。 すなわち, \[ \begin{aligned} \begin{split} \sigma_{\symbf{f}_{t},\symbf{\varepsilon}_i} = \sigma_{\symbf{f}_{t},\symbf{\varepsilon}_j} &= 0 \\ \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i,\symbf{\varepsilon}_j} &= 0 \\ \sigma_{\symbf{f}_{1},\symbf{f}_{2}} = \sigma_{\symbf{f}_{2},\symbf{f}_{1}} &= 0 \end{split} \end{aligned} \tag{6.15}\] だと仮定する( 図 6.11 )と,因子分析モデル上での項目\(\symbf{y}_i, \symbf{y}_j\)の共分散=相関行列\(\symbf{\Sigma}\)の\((i,j)\)成分は \[ \begin{aligned} \sigma_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j} &=&& r_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_j}\\ &=&& \sigma_{(b_{1i}\symbf{f}_{1} + b_{2i}\symbf{f}_{2} + \symbf{\varepsilon}_i),(b_{1j}\symbf{f}_{1} + b_{2j}\symbf{f}_{2} + \symbf{\varepsilon}_j)} \\ &=&& \sigma_{(b_{1i}\symbf{f}_{1}),(b_{1j}\symbf{f}_{1})} + \overbrace{\sigma_{(b_{1i}\symbf{f}_{1}),(b_{2j}\symbf{f}_{2})}+\sigma_{(b_{1i}\symbf{f}_{1}),(\symbf{\varepsilon}_j)}}^{0} \\ &&+& \overbrace{\sigma_{(b_{2i}\symbf{f}_{2}),(b_{1j}\symbf{f}_{1})}}^{0} + \sigma_{(b_{2i}\symbf{f}_{2}),(b_{2j}\symbf{f}_{2})} + \overbrace{\sigma_{(b_{2i}\symbf{f}_{2}),(\symbf{\varepsilon}_j)}}^{0} \\ &&+& \overbrace{\sigma_{(\symbf{\varepsilon}_i),(b_{1j}\symbf{f}_{1})} + \sigma_{(\symbf{\varepsilon}_i),(b_{2j}\symbf{f}_{2})} + \sigma_{(\symbf{\varepsilon}_i),(\symbf{\varepsilon}_j)}}^{0}\\ &=&& b_{1i}b_{1j}\sigma_{\symbf{f}_1}^2 + b_{2i}b_{2j}\sigma_{\symbf{f}_2}^2 \\ &=&& b_{1i}b_{1j} + b_{2i}b_{2j} \\ &=&& \begin{bmatrix} b_{1i} & b_{2i} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \end{bmatrix} \\ &=&& \symbf{b}_i^{\top} \symbf{b}_j \end{aligned} \tag{6.16}\] と表現することができます。

同様にして,項目\(\symbf{y}_i\)の分散=\(\symbf{\Sigma}\)の\((i,i)\)成分は \[ \begin{aligned} \begin{split} \sigma_{\symbf{y}_i,\symbf{y}_i} &= b_{1i}^2 + b_{2i}^2 + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i}^2 \\ &= \begin{bmatrix} b_{1i} & b_{2i} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_{1i} \\ b_{2i} \end{bmatrix} + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i}^2 \\ &= \symbf{b}_i^{\top} \symbf{b}_i + \sigma_{\symbf{\varepsilon}_i}^2 \end{split} \end{aligned} \tag{6.17}\] と表現できます。 ここから,多因子の場合でも共通性は因子負荷の二乗(和)に合致するということがわかります。

あとはこれを複数の項目・因子に拡張するだけです。各項目の因子負荷ベクトルを縦に並べていけば,全項目での全因子の負荷行列は \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{B} &= \begin{bmatrix} \symbf{b}_1 & \symbf{b}_2 & \cdots & \symbf{b}_I \end{bmatrix} \\ &=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1I} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2I} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{T-1,1} & b_{T-1,2} & \cdots & b_{T-1,I} \\ b_{T,1} & b_{T,2} & \cdots & b_{T,I} \\ \end{bmatrix} \end{split} \end{aligned} \tag{6.18}\] となります。すると観測変数の相関行列\(\symbf{\Sigma}\)は結局 \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{\Sigma} &= \symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi} \\ &= \begin{bmatrix} \symbf{b}_1^\top \\ \symbf{b}_2^\top \\ \vdots \\ \symbf{b}_I^\top \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \symbf{b}_1 & \symbf{b}_2 & \cdots & \symbf{b}_I \end{bmatrix} + \symbf{\Psi} \\ &= \begin{bmatrix} \symbf{b}_1^\top\symbf{b}_1 & \symbf{b}_1^\top\symbf{b}_2 & \cdots & \symbf{b}_1^\top\symbf{b}_I \\ \symbf{b}_2^\top\symbf{b}_1 & \symbf{b}_2^\top\symbf{b}_2 & \cdots & \symbf{b}_2^\top\symbf{b}_I \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \symbf{b}_I^\top\symbf{b}_1 & \symbf{b}_I^\top\symbf{b}_2 & \cdots & \symbf{b}_I^\top\symbf{b}_I \end{bmatrix} + \symbf{\Psi} \end{split} \end{aligned} \tag{6.19}\] と分解でき,あとは1因子のときと同じように\(\symbf{B},\symbf{\Psi}\)を推定するだけです。

6.4.3 Rで確認してみる

以上のことを踏まえると,fa()関数で出力された因子負荷量は,実際の観測変数の相関行列と近い値になっていると期待されます。 ということで見てみましょう。

まず,fa()関数に投入した10項目の相関行列(\(\symbf{S}\))は以下の方法で計算できました。

Q1_1 Q1_2 Q1_3 Q1_4 Q1_5 Q1_6 Q1_7 Q1_8 Q1_9 Q1_10

Q1_1 1.00 0.35 0.27 0.16 0.19 -0.01 -0.01 0.02 0.12 0.04

Q1_2 0.35 1.00 0.50 0.35 0.39 0.10 0.12 0.19 0.15 0.13

Q1_3 0.27 0.50 1.00 0.38 0.51 0.11 0.14 0.13 0.13 0.16

Q1_4 0.16 0.35 0.38 1.00 0.32 0.09 0.22 0.13 0.17 0.25

Q1_5 0.19 0.39 0.51 0.32 1.00 0.13 0.11 0.13 0.13 0.17

Q1_6 -0.01 0.10 0.11 0.09 0.13 1.00 0.43 0.31 0.37 0.27

Q1_7 -0.01 0.12 0.14 0.22 0.11 0.43 1.00 0.36 0.40 0.31

Q1_8 0.02 0.19 0.13 0.13 0.13 0.31 0.36 1.00 0.36 0.36

Q1_9 0.12 0.15 0.13 0.17 0.13 0.37 0.40 0.36 1.00 0.49

Q1_10 0.04 0.13 0.16 0.25 0.17 0.27 0.31 0.36 0.49 1.00また,fa()関数で推定された因子負荷行列をもとに\(\symbf{B}^\top\symbf{B}\)および\(\symbf{\Psi}\)を求めると,以下のようになります。

Q1_1 Q1_2 Q1_3 Q1_4 Q1_5 Q1_6 Q1_7 Q1_8 Q1_9 Q1_10

Q1_1 1.02 0.29 0.32 0.18 0.25 -0.07 -0.06 -0.04 -0.05 -0.02

Q1_2 0.29 1.00 0.53 0.32 0.41 -0.03 -0.01 0.02 0.00 0.04

Q1_3 0.32 0.53 1.01 0.35 0.47 -0.05 -0.03 0.00 -0.02 0.03

Q1_4 0.18 0.32 0.35 0.96 0.28 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11

Q1_5 0.25 0.41 0.47 0.28 0.99 -0.01 0.01 0.03 0.02 0.05

Q1_6 -0.07 -0.03 -0.05 0.06 -0.01 1.02 0.37 0.32 0.39 0.33

Q1_7 -0.06 -0.01 -0.03 0.08 0.01 0.37 1.01 0.35 0.43 0.37

Q1_8 -0.04 0.02 0.00 0.09 0.03 0.32 0.35 0.99 0.38 0.32

Q1_9 -0.05 0.00 -0.02 0.10 0.02 0.39 0.43 0.38 1.00 0.39

Q1_10 -0.02 0.04 0.03 0.11 0.05 0.33 0.37 0.32 0.39 0.98なお,(6.18)式での\(\symbf{B}\)の定義から見ると,fa()関数が出力する因子負荷行列(res_fa$loadings)は,これを転置した\(\symbf{B}^\top\)にあたる形になっています。 そのため,B_tを(t()関数によって)再び転置したt(B_t)は\(\symbf{B}\)の形になっており,計算自体は\(\symbf{B}^\top\symbf{B}\)を行っています。

観測変数の相関行列Sigma_data(\(\symbf{S}\))と,モデルパラメータ(推定値)で復元された相関行列Sigma_model(\(\symbf{\Sigma}\))のズレを見るために,差を取ってみると,以下のようになります。

Q1_1 Q1_2 Q1_3 Q1_4 Q1_5 Q1_6 Q1_7 Q1_8 Q1_9 Q1_10

Q1_1 0.02 -0.07 0.05 0.02 0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.17 -0.06

Q1_2 -0.07 0.00 0.03 -0.03 0.02 -0.13 -0.13 -0.17 -0.15 -0.09

Q1_3 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.05 -0.16 -0.17 -0.12 -0.14 -0.13

Q1_4 0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.14 -0.04 -0.08 -0.14

Q1_5 0.06 0.02 -0.05 -0.04 -0.01 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12

Q1_6 -0.05 -0.13 -0.16 -0.03 -0.14 0.02 -0.07 0.00 0.02 0.06

Q1_7 -0.05 -0.13 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 0.01 -0.01 0.03 0.06

Q1_8 -0.06 -0.17 -0.12 -0.04 -0.10 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.04

Q1_9 -0.17 -0.15 -0.14 -0.08 -0.11 0.02 0.03 0.01 0.00 -0.10

Q1_10 -0.06 -0.09 -0.13 -0.14 -0.12 0.06 0.06 -0.04 -0.10 -0.02結果が一致しないのは当然のことです。 これは,観測変数間の相関は全部で\({}_{10} C_{2}=45\)個ある一方で,モデルパラメータは因子負荷が\(10\times2=20\)個しかないためです。 ただしズレは,最大で0.17(Q1_3とQ1_7)となっており,また0.1以下に収まっているペアも少なくないので,(どう感じるかは人それぞれですが)大ハズシとも言えないくらいの感じに収まっているようにも見えます。

因子分析は,モデル上ではいま示したように\(\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}=\symbf{\Sigma}\)が\(\symbf{S}\)と近づくように推定を行います。 そして\(\symbf{\Sigma}\)と\(\symbf{S}\)のズレは,図 6.10 に示したような「共通因子では説明できない相関関係」を意味しています。 したがって,あまりにズレが大きい場合には,まだ他に共通因子が存在している可能性もあります。

6.5 因子負荷の推定法の実際

因子分析も回帰分析モデルと同じように,共通因子の成分\(\symbf{F}\symbf{b}_{i}\)によって回答\(\symbf{y}\)を予測(あるいは近似)することが目的です。 回帰分析では決定係数が高いほど予測の精度が良かったように,因子分析でも共通性の割合が高いほうが基本的には嬉しいものです。 当然ながら,共通性の割合は共通因子の数が増えるほど高くなるわけですが,fa()関数に引数nfactorsが用意されていたように,因子分析では共通因子の数は分析者が自由に設定できます。 とはいえ本当にいくつでも良いわけではなく,因子分析の目的からすると「観測変数を適当な数のグループに分けたい」はずです。 その「適当な数」を求める際には,例えば回帰分析における変数選択(決定係数があまり上がらない説明変数は入れないようにする)と同じ要領で,共通性が大きく増加しないような共通因子は入れないようにしようなどといったことが言えそうです。

ここで,因子分析における「共通因子の数」の意味を理解するために,実際にどのように因子負荷行列を計算しているかを紹介します。これに基づいて実際に因子数を決めるための方法に関しては セクション 6.11 にて紹介します。 なお本Sectionで紹介するものは,因子分析におけるパラメータ推定法の一種である主因子法と呼ばれる方法です。他にも因子負荷行列を推定する方法はある( セクション 6.10 を参照)のですが,観測変数間の相関関係の説明の分かりやすさから,主因子法に基づいて説明をしていきます。

因子分析で因子負荷行列を求めるという行為は,観測変数間の\(I\times I\)相関行列\(\symbf{S}\)から,(6.18)式に示されている\(T\times I\)の行列\(\symbf{B}\)を得る,ということです。 そのために使われるのが,固有値分解と呼ばれる行列の変換方法です。 細かいことは省略しますが,固有値分解とは対称行列(ここでは\(I\times I\)相関行列\(\symbf{S}\))を \[ \symbf{S} = \symbf{X\Lambda X}^\top \tag{6.20}\] という要素に分解する操作のことです8。ここで,\(\symbf{X}\)は\(I\)本の線形独立な長さ\(I\)の縦ベクトル(固有ベクトル)が横に並んだ形 \[ \begin{aligned} \symbf{X} = \begin{bmatrix} \symbf{x}_1 & \symbf{x}_2 & \cdots & \symbf{x}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1I} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2I} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{I1} & x_{I2} & \cdots & x_{II} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{6.21}\] をしています。つまり\(I\times I\)の行列です。

また,\(\symbf{\Lambda}\)は固有値\(\begin{pmatrix}\lambda_1, & \lambda_2, & \cdots, & \lambda_I\end{pmatrix}\)を対角成分にもつ対角行列 \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_I \\ \end{bmatrix} \end{split} \end{aligned} \tag{6.22}\] になっています。

Rではeigen()という関数で固有値分解を行うことができるので,実際に行列を分解→復元してみましょう。

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]

[1,] -0.3333328 0.8503498 -0.132707026 -0.3843622 -0.02118902

[2,] -0.4936057 0.1622930 0.002823959 0.7651945 0.38011021

[3,] -0.5164665 -0.1419179 0.239729691 0.0954805 -0.80407389

[4,] -0.4058417 -0.3777438 -0.802813913 -0.2100389 0.06305300

[5,] -0.4623825 -0.2962012 0.529528437 -0.4620716 0.45227951ここで,固有ベクトルに関してはそれぞれ要素の二乗和が1,つまり \[ \sum_{i=1}^I x_{ij}^2 = \symbf{x}_j^\top\symbf{x}_j = 1 \; \forall j \tag{6.23}\] となるように標準化された値が算出されています。

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]

[1,] 1.0000000 0.3527771 0.2744489 0.1616950 0.1945084

[2,] 0.3527771 1.0000000 0.4974111 0.3501907 0.3925362

[3,] 0.2744489 0.4974111 1.0000000 0.3848005 0.5131434

[4,] 0.1616950 0.3501907 0.3848005 1.0000000 0.3211529

[5,] 0.1945084 0.3925362 0.5131434 0.3211529 1.0000000

Q1_1 Q1_2 Q1_3 Q1_4 Q1_5

Q1_1 1.0000000 0.3527771 0.2744489 0.1616950 0.1945084

Q1_2 0.3527771 1.0000000 0.4974111 0.3501907 0.3925362

Q1_3 0.2744489 0.4974111 1.0000000 0.3848005 0.5131434

Q1_4 0.1616950 0.3501907 0.3848005 1.0000000 0.3211529

Q1_5 0.1945084 0.3925362 0.5131434 0.3211529 1.0000000確かに完全に一致しています。

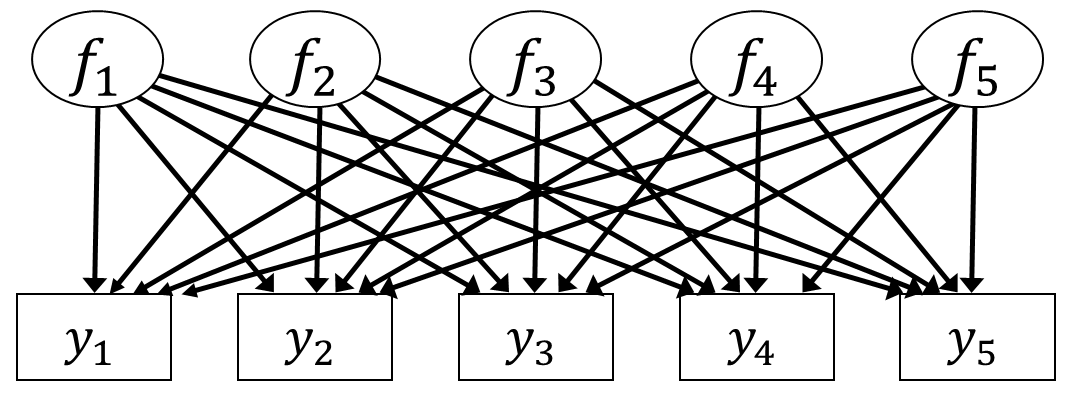

これだけだと何をやっているかまだよく分からないと思いますが,とりあえず固有値分解の結果をそのまま因子負荷行列\(\symbf{B}\)として使っていくことにしましょう。 (6.19)式では,\(\symbf{\Sigma}\)を「共通因子に起因する成分」\(\symbf{B^\top B}\)と「独自因子に起因する成分」\(\symbf{\Psi}\)に分解していました。 このうち\(\symbf{B^\top B}\)の部分を固有値分解によって求めるならば,\(\symbf{B}=\sqrt{\symbf{\Lambda}}\symbf{X}^{\top}\)としたら良さそうです。 こうして求められた因子負荷行列\(\symbf{B}\)は,もとの観測変数間の相関行列\(\symbf{S}\)の非対角成分,つまり相関関係については完全に復元できる因子負荷行列になっています(\(\symbf{\Psi}\)を無視しているので対角成分は復元できない)。 ちなみに図で表すと,因子負荷行列\(\symbf{B}\)の因子数が項目数と同じ(\(T=I\))ということなので,例えば5項目ならば 図 6.12 のような状態です。

ここでは固有値分解の意味までは踏み込みません。とりあえず固有値分解を使えば行列をベクトル(とスカラー)に分解できるということ,そして項目数と同じ数の共通因子があれば,観測変数間の相関関係を完全に表現できるということを理解しておいてください。

ただ,因子分析の目的は「複数の観測変数の背後にある少数の共通因子を見つけ出したい」なので,その目的からすると 図 6.12 のように「項目数と同じ数の共通因子」があっても何も嬉しくないですね。ここからどうにかして 図 6.3 や 図 6.5 のように項目数よりもできるだけ少ない数の共通因子によって,観測変数間の相関構造をできるだけ正確に表現したいものです。

ということで,固有値分解の性質を更に深掘りしていきます。 固有値分解の式を,\(\symbf{\Lambda}\)の対角成分の要素(固有値)ごとに分けて見てみると, \[ \begin{aligned} \symbf{S} &= \symbf{X}\symbf{\Lambda}\symbf{X}^\top\\ &= \lambda_1\symbf{x}_1\symbf{x}_1^\top + \lambda_2\symbf{x}_2\symbf{x}_2^\top + \cdots + \lambda_I\symbf{x}_I\symbf{x}_I^\top \end{aligned} \tag{6.24}\] という形に展開することができます。つまり各固有ベクトルに,対応する固有値をかけたものの和になっているということです。 そして固有値分解の嬉しい性質として,固有値の大きいところだけを使った近似ができるという点があります。 例えば上の式に関して,固有値の一番大きい\(\lambda_1\)に関するところだけを使った \[ \begin{aligned} \symbf{S} &\cong \lambda_1\symbf{x}_1\symbf{x}_1^\top \\ & = 2.414\begin{bmatrix} -0.333 \\ -0.494 \\ -0.516 \\ -0.406 \\ -0.462 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -0.333 & -0.494 & -0.516 & -0.406 & -0.462 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.268 & 0.397 & 0.416 & 0.327 & 0.372 \\ 0.397 & 0.588 & 0.615 & 0.484 & 0.551 \\ 0.416 & 0.615 & 0.644 & 0.506 & 0.577 \\ 0.327 & 0.484 & 0.506 & 0.398 & 0.453 \\ 0.372 & 0.551 & 0.577 & 0.453 & 0.516 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{6.25}\]

は,単一のベクトルと定数による近似の中では最も良い近似になっている9のです。 つまり,もしも共通因子を1個だけにしたい場合には,固有値分解で得られた\(\sqrt{\lambda_1}\symbf{x}_1^\top\)を因子負荷ベクトル\(\symbf{b}\)とすることで,\(\symbf{b}^\top\symbf{b} = \lambda_1\symbf{x}_1\symbf{x}_1^\top\)が共通因子が1個だけという条件の中では観測変数の相関行列\(\symbf{S}\)を最も良く近似できる因子負荷ベクトルになることが分かる,というのが固有値分解のすごいところです。

同様に, \[ \symbf{S} \cong \lambda_1\symbf{x}_1\symbf{x}_1^\top + \lambda_2\symbf{x}_2\symbf{x}_2^\top \tag{6.26}\] は2つのベクトルを使った近似の中では最も良い近似になっており,因子1,2に関する因子負荷の横ベクトルをそれぞれ\(\symbf{b}_1, \symbf{b}_2\)とおけば, \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{B}^\top\symbf{B} &= \begin{bmatrix} \symbf{b}_1^\top & \symbf{b}_2^\top \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \symbf{b}_1 \\ \symbf{b}_2 \end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix} \symbf{x}_1 & \symbf{x}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \symbf{x}_1^\top \\ \symbf{x}_2^\top \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1}\symbf{x}_1 & \sqrt{\lambda_2}\symbf{x}_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1}\symbf{x}_1^\top \\ \sqrt{\lambda_2}\symbf{x}_2^\top \end{bmatrix} \end{split} \end{aligned} \tag{6.27}\] という形で,因子の数がいくつであっても一因子のときと同様に,相関行列を最も良く近似できる因子負荷行列\(\symbf{B}\)を求めることができるわけです。

ここまでの議論からは

- 因子の数は最大でも\(I\)個である(固有値分解するため)

- 因子の数が増えるほどデータの相関行列\(\symbf{S}\)をより良く近似できる

- 固有ベクトルはすべて標準化(\(\symbf{x}_i^\top\symbf{x}_i=1\))されており固有値は大きい順に並んでいるため,1個目の因子が一番強い

といったことがわかります。

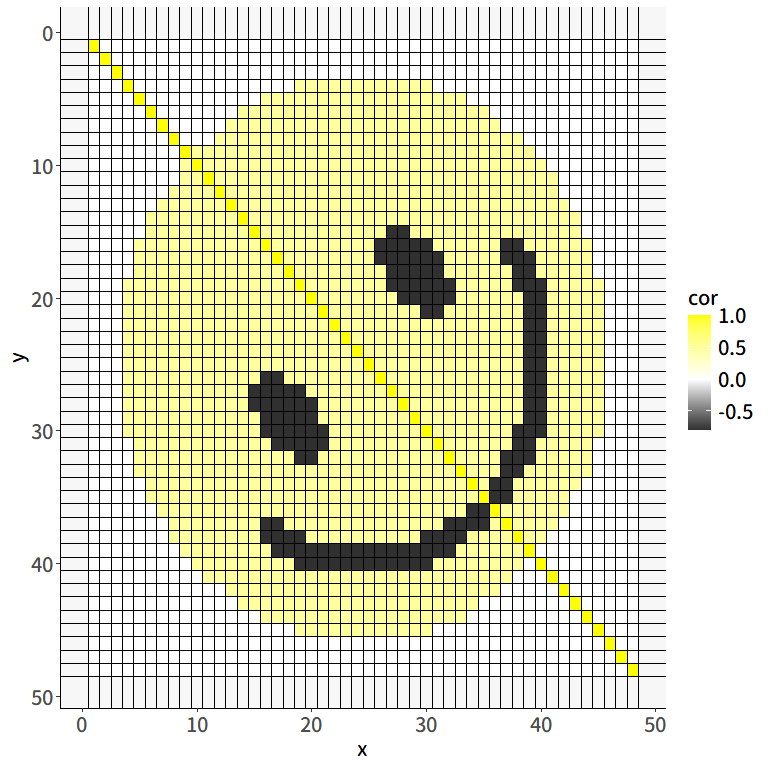

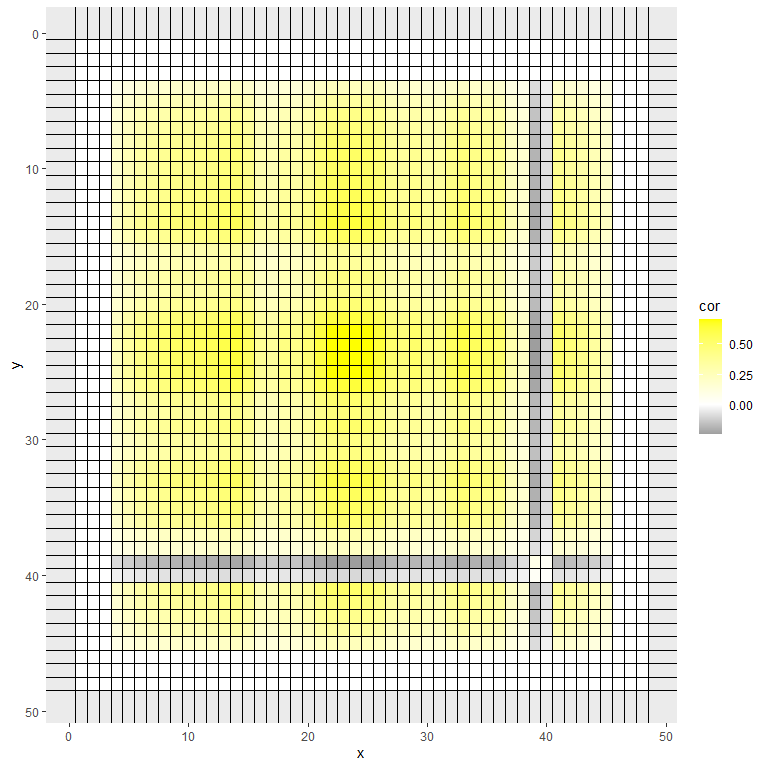

ではここで,固有ベクトルによる相関行列の近似のイメージを掴むための例を見てみます10。 以下の 図 6.13 は,(仮想的な)48項目の相関行列をヒートマップに落とし込んだものです。 無相関のところを白色として,黄色が濃いほど正の相関が強く,黒が濃いほど負の相関が強い場所を表すように色をつけたところ,偶然ニッコリ笑顔にみえるような相関行列が得られたとします。

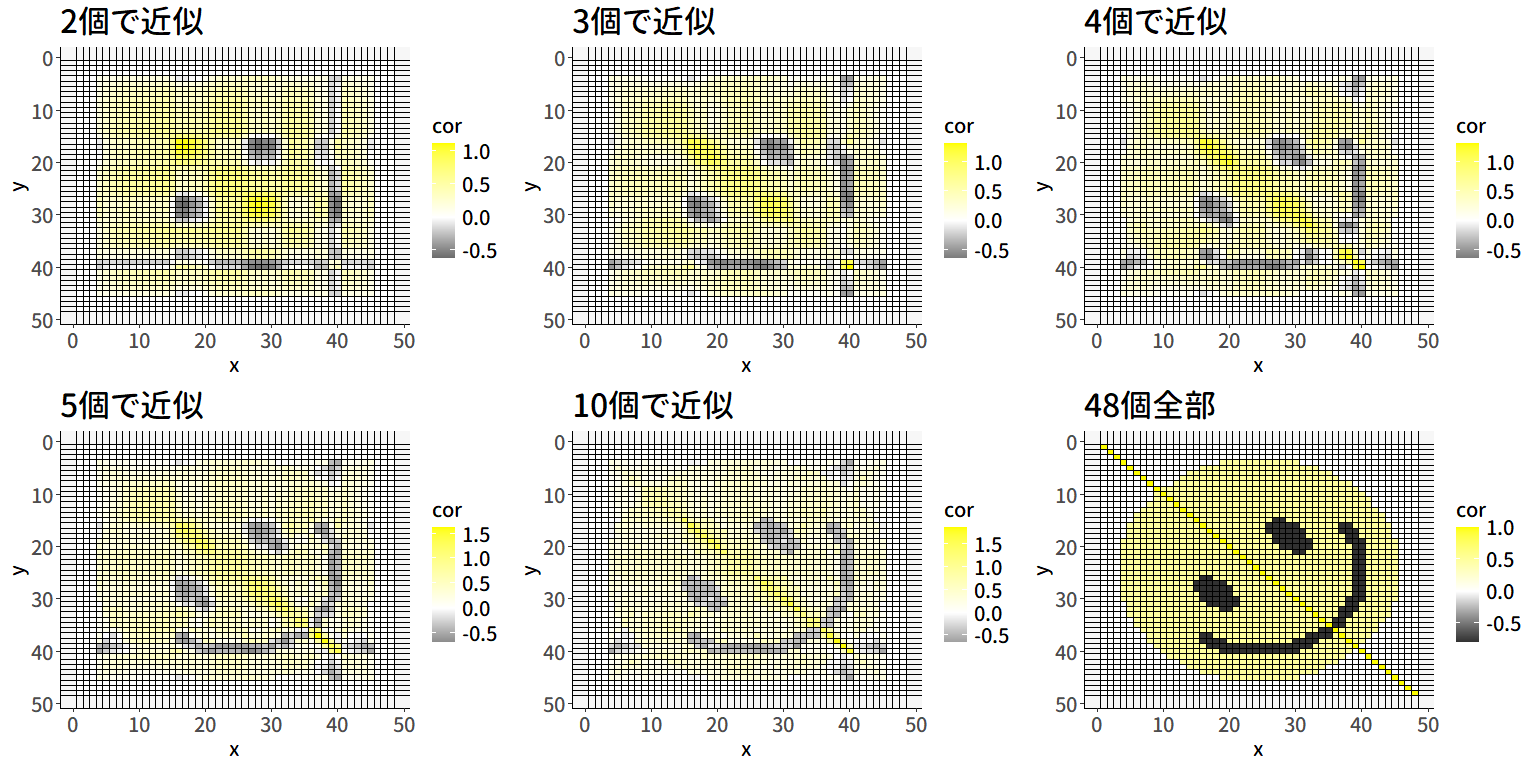

では,この相関行列を固有値分解して,最初の固有ベクトルのみを使った近似\(\lambda_1\symbf{x}_1\symbf{x}_1^\top\)を見てみましょう。 うまく近似できたら 図 6.13 のようなニッコリ笑顔になっているはずですが, 図 6.14 にはその面影は全くありません…。 最初の固有ベクトル1個だけを使った近似は,因子分析で言えばすべての項目が概ね単一の共通因子のみの影響を受けている状態( 図 6.3)を考えているわけですが, 図 6.13 の相関行列では負の相関を持つ(黒く塗りつぶされた)ペアもそれなりに存在しているため,一因子ではさすがに無理がある,ということを表しています。

ということで,もう少し多くの固有ベクトルを使って近似してみましょう。 図 6.15 ではそれぞれc(2:5, 10, 48)個の固有ベクトルを使った近似に基づくヒートマップが描かれています。 当然48個全てを使えば完璧な復元ができる(6.20式)わけですが,この図を見ると大体5個くらいでもニッコリ笑顔の感じは割と復元されているように見えます。 固有値分解を用いることで,本来の変数の数(この例では48)よりもかなり少ない数(この例では5-10くらい)の共通因子があれば,もとの相関行列の大体の感じを説明可能となります。 これこそが因子分析が目指している「なるべく少ない共通因子で説明する」の本質なのです。 つまり因子分析では,観測された\(I\times I\)相関行列\(\symbf{S}\)を固有値分解し,そのうち\(T~(T<I)\)個の固有値と固有ベクトルを使って,相関行列を \[

\begin{aligned}

\begin{split}

\symbf{S} &\cong \lambda_1\symbf{x}_1\symbf{x}_1^\top + \lambda_2\symbf{x}_2\symbf{x}_2^\top + \cdots +\lambda_T\symbf{x}_T\symbf{x}_T^\top \\

& = \sum_{t=1}^{T}\lambda_t\symbf{x}_t\symbf{x}_t^\top

\end{split}

\end{aligned}

\tag{6.28}\] という形で近似しているのです。

ちなみに,すべて項目の因子負荷の二乗和を固有値分解的に表すと, \[ \begin{aligned} \begin{split} \mathrm{tr}(\symbf{B}^\top\symbf{B}) &= \sum_{t=1}^T\sum_{i=1}^I \lambda_t x_{it}^2 \\ &= \sum_{t=1}^T\lambda_t \sum_{i=1}^I x_{it}^2 \end{split} \end{aligned} \tag{6.29}\] という形になります。 固有値分解で得られる固有ベクトルは標準化されているため, \[ \sum_{i=1}^I x_{it}^2 = 1 \; \forall t \tag{6.30}\] となっています。したがって, \[ \mathrm{tr}(\symbf{B}^\top\symbf{B}) = \sum_{t=1}^T \lambda_t \tag{6.31}\] となります。 これは,固有値こそが因子負荷の合計を決めており,ひいては分散説明率(共通性)の合計を規定していることを表しています。 ここからも,共通因子の数を決める際に何を意識したら良いかが見えてきます。

- 相関構造が複雑な場合,共通因子の数が少なすぎるとデータへの当てはまりが悪くなるので良くない

- 因子の数が増えるほど分散説明率が増える=共通性の値が大きくなる

- 後ろの固有値になるほど影響が小さくなるので,無くても良くなってくる

実際にどういった指標を用いて因子数を決めたら良いかは セクション 6.11 までお待ち下さい。

先ほどfa()によって得られた因子負荷はかなり単純構造に近かったわけですが,いま説明したように,固有値分解によって因子負荷を推定すると解は一つ(\(\symbf{b}_t = \sqrt{\lambda_t}\symbf{x}_t\))に決まります。そして第1因子については,全ての因子負荷に最も大きい固有値(\(\lambda_1\))がかかっているわけなので,基本的に1つ目の共通因子は全ての項目に対して高い因子負荷となりがちです。 このままでは,1つ目の共通因子は常に「総合的な何か」としか解釈できなくなってしまいそうです。

ただ実際にはそんなことはありません。これには因子分析の解の不定性が大きく関係しています。

6.5.1 因子の回転

まずは因子分析における解の不定性を数理的に説明していきます。

(6.7)式では,単一の項目\(i\)に関する因子分析モデルを,回帰分析と同様に \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{y}_i &= \symbf{f}_1b_{1i} + \symbf{f}_2b_{2i} + \cdots + \symbf{f}_Tb_{Ti} + \symbf{\varepsilon}_i \\ &= \begin{bmatrix} \symbf{f}_1 & \symbf{f}_2 & \cdots & \symbf{f}_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1i} \\ b_{2i} \\ \vdots \\ b_{Ti} \end{bmatrix} + \symbf{\varepsilon}_i \\ &= \symbf{F}\symbf{b}_i + \symbf{\varepsilon}_i \end{split} \qquad{(6.7)} \end{aligned} \] と表現しました。 これを全項目についてまとめて線形代数で表すと,以下のようになります。 \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{Y} &= \begin{bmatrix} \symbf{y}_1 & \symbf{y}_2 & \cdots & \symbf{y}_I \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1T} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2T} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{P1} & f_{P2} & \cdots & f_{PT} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} &\cdots & b_{1I} \\ b_{21} & b_{22} &\cdots & b_{2I} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{T1} & b_{T2} &\cdots & b_{TI} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \cdots & \varepsilon_{1I} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \cdots & \varepsilon_{2I} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_{P1} & \varepsilon_{P2} & \cdots & \varepsilon_{PI} \\ \end{bmatrix} \\ &= \symbf{FB} + \symbf{E} \end{split} \end{aligned} \tag{6.32}\]

表記がこんがらがってきたのでおさらいしておきますが,

- 因子得点\(f_{pt}\)にある2つの添字は回答者(\(P\))と因子(\(T\))

- 因子負荷\(b_{ti}\)にある2つの添字は因子(\(T\))と項目(\(I\))

- 残差\(\varepsilon_{pi}\)にある2つの添字は回答者(\(P\))と項目(\(I\))

です。 ここで,共通因子に関する部分\(\symbf{FB}\)について次のような操作を考えてみます。

- 因子負荷行列\(\symbf{B}\)に対して,正則な(=逆行列が存在する)対称行列\(\symbf{A}\)を左からかけたものを\(\tilde{\symbf{B}}=\symbf{A}\symbf{B}\)とする

- 因子得点行列\(\symbf{F}\)に対して,その逆行列\(\symbf{A}^{-1}\)を右にかけたものを\(\tilde{\symbf{F}}=\symbf{F}\symbf{A}^{-1}\)とする

すると,\(\tilde{\symbf{F}}\tilde{\symbf{B}}=\symbf{F}\symbf{A}^{-1}\symbf{A}\symbf{B}=\symbf{FB}\)となります。 そして正則な対称行列\(\symbf{A}\)というのは無限に存在しています。 したがって,観測された相関行列\(\symbf{S}\)に対する当てはまりが同じになる因子得点\(\symbf{F}\)と因子負荷\(\symbf{B}\)の組み合わせが無限に存在しているわけです。 そうだとすると,その中でどの組み合わせを最終的に使えばよいのでしょうか…

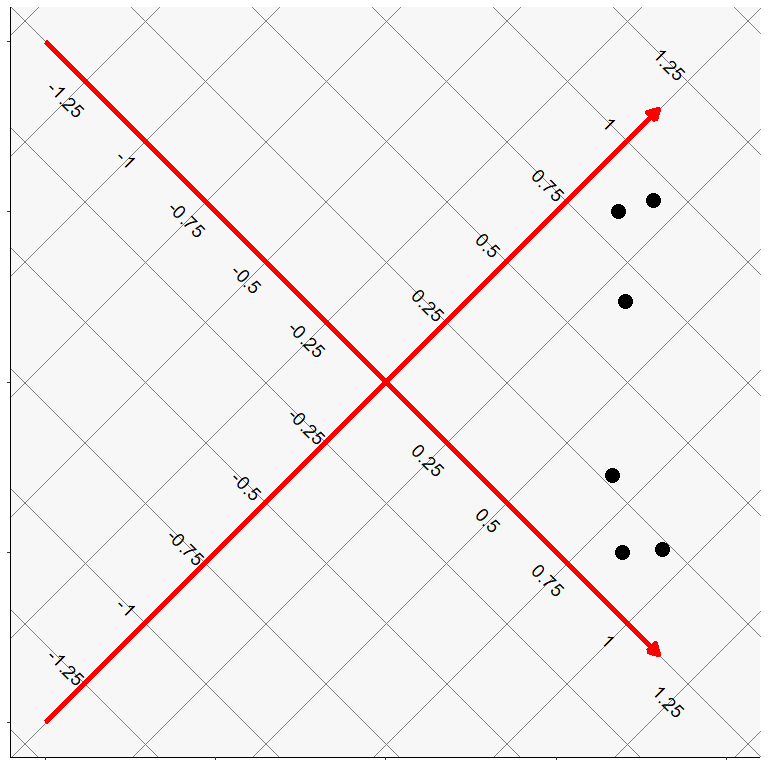

因子分析では,この不定性をむしろ利用して,都合の良い組み合わせを選んで使うということにしています。 具体的に,\(\symbf{FB}\)を自由に変換できると何が嬉しいのかを,もう少しイメージを交えて説明しましょう。 ある6項目の相関行列に対して固有値分解を行い,得られた2つの因子に対する因子負荷量( 表 6.3 )を二次元にプロットしたものが 図 6.16 です。 どうやら3項目ずつのグループに分かれそうですね。 ですがこのままでは全ての項目が因子1に対して高い負荷を持っているため,因子1は「総合的な何か」としか解釈できません。

| F1 | F2 |

|---|---|

| 0.702 | 0.238 |

| 0.683 | 0.500 |

| 0.787 | 0.532 |

| 0.811 | -0.492 |

| 0.694 | -0.499 |

| 0.665 | -0.273 |

図 6.16 のようなプロットに対して,正則な対称行列\(\symbf{A}\)による変換は,プロットの軸を回転させることに相当します。 例えば2次元の回転ならば, \[ \begin{aligned} \symbf{A}= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{6.33}\] という行列を左からかけることは,原点を中心に時計回りに\(\theta\)度回転することに対応しています。また,この行列には逆行列 \[ \begin{aligned} \symbf{A}^{-1}= \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{6.34}\] が存在しているため,\(\tilde{\symbf{F}}=\symbf{F}\symbf{A}^{-1}\)の計算も可能です。 試しに 図 6.17 のように軸を時計回りに45度回転させると, 図 6.16 よりは単純構造に近づけることができそうです。

実際に因子負荷行列を変換させてみると, \[ \begin{aligned} \symbf{A}\symbf{B} &= \begin{bmatrix} \cos45^{\circ} & -\sin45^{\circ} \\ \sin45^{\circ} & \cos45^{\circ} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.702 & 0.683 & 0.787 & 0.811 & 0.694 & 0.665 \\ 0.238 & 0.500 & 0.532 & -0.492 & -0.499 & -0.273 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.702 & 0.683 & 0.787 & 0.811 & 0.694 & 0.665 \\ 0.238 & 0.500 & 0.532 & -0.492 & -0.499 & -0.273 \end{bmatrix} \\ &=\begin{bmatrix} 0.328 & 0.129 & 0.180 & \mathbf{0.921} & \mathbf{0.844} & \mathbf{0.663} \\ \mathbf{0.665} & \mathbf{0.836} & \mathbf{0.933} & 0.226 & 0.138 & 0.277 \end{bmatrix} \end{aligned} \] となり, 表 6.3 よりはいい感じに3項目ずつに分かれました。

ここまでは,2つの軸が直角に交わった状態を 保ちながら回転をさせてきました。 このような回転のことを直交回転(orthogonal rotation)と呼びます。 固有値分解で得られる(初期状態の)固有ベクトルは,互いに直交するようになっています。 直交するということは,言い換えると相関がないということです。 つまり,直交回転は因子間相関がゼロという制約のもとで単純構造を目指す回転なのです。 ですが,ほとんどの場合ではわざわざ因子間相関をゼロに制約する必要はないでしょう。 むしろ,因子の間には少なからず相関関係が見られるはずです。

2つの因子の相関係数は,2つの軸が作る角度\(\theta\)に対して\(\cos\theta\)になります。 直交回転では必ず相関が\(\cos90^{\circ}=0\)になっているわけですが,もし2つの因子の軸が作る角度が\(90^{\circ}\)以外になっても良いならば, 図 6.17 よりも更に良い単純構造が目指せそうです。 実際に,例えば回転行列\(\symbf{A}\)を \[ \symbf{A}= \begin{bmatrix} 0.613 & -0.902 \\ 0.582 & 0.922 \end{bmatrix} \] と設定すると,変換後の因子負荷行列\(\tilde{\symbf{B}}\)は \[ \begin{aligned} \symbf{A}\symbf{B} &= \begin{bmatrix} 0.613 & -0.902 \\ 0.582 & 0.922 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.702 & 0.683 & 0.787 & 0.811 & 0.694 & 0.665 \\ 0.238 & 0.500 & 0.532 & -0.492 & -0.499 & -0.273 \end{bmatrix} \\ &=\begin{bmatrix} 0.216 & -0.032 & 0.002 & \mathbf{0.941} & \mathbf{0.876} & \mathbf{0.654} \\ \mathbf{0.628} & \mathbf{0.859} & \mathbf{0.949} & 0.018 & -0.057 & 0.135 \end{bmatrix} \end{aligned} \] となり,直交回転のときよりもさらに単純構造になりました。

図 6.18 のように,因子間の相関を認めながら回転を行うことを斜交回転(oblique rotation)と呼びます。 なお,回転行列\(\symbf{A}\)によって初期解を回転させた時,因子得点行列\(\symbf{F}\)は\(\tilde{\symbf{F}}=\symbf{F}\symbf{A}^{-1}\)と変換されているため,因子間相関行列\(\symbf{\Phi}\)は\((\symbf{A}\symbf{A}^\top)^{-1}\)によって求めることができます。 例えば先程の数値例の場合は, \[ \begin{aligned} \symbf{\Phi} &= (\symbf{A}\symbf{A}^\top)^{-1} \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0.613 & -0.902 \\ 0.582 & 0.922 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.613 & 0.582 \\ -0.902 & 0.922 \end{bmatrix}\right)^{-1} \\ &\simeq \begin{bmatrix} 1 & 0.400 \\ 0.400 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \] となり,回転後の因子間相関は0.4と計算できます。\(\cos\theta=0.4\)ということは, 図 6.18 の2軸が作る角度がおよそ\(\theta=66.4\)度になっている,ということです。

あるデータ行列\(\symbf{X}\)は,各行が個人を,各列が変数を表している\(P\times I\)の行列とします(datなどと同じ形式)。 これに対する(相関行列ではなく)分散共分散行列\(\symbf{C}\)の\((s,t)\)成分は変数\(s\)と変数\(t\)の共分散なので, \[

\begin{aligned}

\sigma_{st}&=\frac{1}{P}\sum_{p=1}^{P}(x_{ps}-\bar{x_s})(x_{pt}-\bar{x_t}) \\

&=E\left[(x_{ps}-\bar{x_s})(x_{pt}-\bar{x_t})\right]

\end{aligned}

\] と単純に因子得点の積の期待値になります。ただし\(\bar{x_s}\)は変数\(s\)の平均値です。

これを因子得点行列\(\symbf{F}\)に置き換えて考えてみると,因子分析では基本的な設定の一つとして,各行(各因子の因子得点)の平均値(\(\bar{x_s}\)や\(\bar{x_t}\)に相当するもの)はそれぞれ0という制約を置いているため,因子\(s\)と因子\(t\)の共分散は \[ \begin{aligned} \sigma_{st}&=\frac{1}{P}\sum_{p=1}^{P}f_{ps}f_{pt} \\ &=E\left[f_{ps}f_{pt}\right] \end{aligned} \] となります。 同様に,各列(因子得点)の標準偏差は1に制約されているため,分散共分散行列\(\symbf{C}\)は,はそのまま相関行列\(\symbf{S}\)として見ることができます。

ということで因子得点の相関行列は,上の式を行列全体に拡張することで\(E[\symbf{F}^\top\symbf{F}]\)と表すことができます。 回転前の初期解(固有ベクトル同士)は必ず無相関なので,\(E[\symbf{F}^\top\symbf{F}]=\symbf{I}\)ということです。 \(\tilde{\symbf{F}}^\top=(\symbf{F}\symbf{A}^{-1})^\top={\symbf{A}^{-1}}^\top\symbf{F}^\top\)であることを利用すると,回転後の因子間相関は \[ \begin{aligned} E[\tilde{\symbf{F}}^\top\tilde{\symbf{F}}] &= E[{\symbf{A}^{-1}}^\top\symbf{F}^\top\symbf{F}\symbf{A}^{-1}] \\ &= {\symbf{A}^{-1}}^\top E[\symbf{F}^\top\symbf{F}]{\symbf{A}^{-1}} \\ &= {\symbf{A}^{-1}}^\top\symbf{I}{\symbf{A}^{-1}} \\ &= {\symbf{A}^{-1}}^\top{\symbf{A}^{-1}} \\ &= (\symbf{A}\symbf{A}^\top)^{-1} \end{aligned} \] となるわけです。

直交回転にせよ斜交回転にせよ,図 6.16 から 図 6.18 における各項目のプロットの位置関係は変わりません。 また,共通性と独自性の値も変わりません。 回転の不定性を利用することによって,「相関行列から項目のグルーピングを行う」という基本姿勢は変わること無く,より解釈しやすいように因子負荷量をいい感じにしてあげるわけです。

改めてfa()の出力に戻ると,3,4列目のh2とu2はそれぞれ共通性と独自性を表しています。Q1_1の場合,共通性が0.16,独自性が0.84ということで,観測変数の分散(標準化されているので1)のうち0.16だけがこの2つの因子によって説明されていることになります。 なおh2の値は単純な因子負荷の二乗和ではなく,回転後の因子間相関を考慮した\(\mathrm{diag}(\tilde{\symbf{B}}^\top\symbf{\Phi}\tilde{\symbf{B}})\)の値になっています11。

6.6 因子分析の結果の続き

ここからは,先ほどfa()関数で得られた結果を見ながら,因子負荷以外の部分についても解説していきたいと思います。

Factor Analysis using method = minres

Call: fa(r = dat[, paste0("Q1_", 1:10)], nfactors = 2)

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

MR1 MR2 h2 u2 com

Q1_1 -0.08 0.42 0.16 0.84 1.1

Q1_2 0.00 0.68 0.47 0.53 1.0

Q1_3 -0.03 0.77 0.58 0.42 1.0

Q1_4 0.14 0.46 0.27 0.73 1.2

Q1_5 0.03 0.61 0.38 0.62 1.0

Q1_6 0.57 -0.05 0.31 0.69 1.0

Q1_7 0.64 -0.02 0.40 0.60 1.0

Q1_8 0.55 0.02 0.31 0.69 1.0

Q1_9 0.68 0.00 0.46 0.54 1.0

Q1_10 0.57 0.06 0.35 0.65 1.0

MR1 MR2

SS loadings 1.87 1.83

Proportion Var 0.19 0.18

Cumulative Var 0.19 0.37

Proportion Explained 0.51 0.49

Cumulative Proportion 0.51 1.00

With factor correlations of

MR1 MR2

MR1 1.00 0.32

MR2 0.32 1.00

Mean item complexity = 1

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

df null model = 45 with the objective function = 2.14 with Chi Square = 5190.53

df of the model are 26 and the objective function was 0.16

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04

The df corrected root mean square of the residuals is 0.05

The harmonic n.obs is 2432 with the empirical chi square 311.44 with prob < 1.1e-50

The total n.obs was 2432 with Likelihood Chi Square = 379.19 with prob < 2.2e-64

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.881

RMSEA index = 0.075 and the 90 % confidence intervals are 0.068 0.082

BIC = 176.48

Fit based upon off diagonal values = 0.98

Measures of factor score adequacy

MR1 MR2

Correlation of (regression) scores with factors 0.87 0.88

Multiple R square of scores with factors 0.76 0.78

Minimum correlation of possible factor scores 0.51 0.566.6.1 因子寄与率・分散説明率

一番上のSS loadingsは因子負荷の二乗和(sum of squared loadings)を表していると思われます。 実際には単純な二乗和\(\mathrm{diag}(\symbf{B}^\top\symbf{B})\)ではなく,これに回転後の因子間相関を考慮した値\(\mathrm{diag}(\tilde{\symbf{B}}^\top\symbf{\Phi}\tilde{\symbf{B}})\)が出ています12。 例えば因子1を例にとって見ると,因子1の得点\(\symbf{f}_{1}\)は,それぞれの項目に対する因子負荷量\(b_{1i}\)を通じて各項目の分散をある程度(\(b_{1i}\))説明します。 ただ,因子1の影響はこれにとどまりません。因子2と相関があるということは,\(\symbf{f}_{1}\)の値とある程度連動して\(\symbf{f}_{2}\)の値も変化します。 仮にこの相関関係を回帰分析的に言えば,\(\symbf{f}_{1}\)は\(\symbf{f}_{2}\)に対して僅かな分散説明率を持っているわけです。 ということで,\(\symbf{f}_{1}\)が\(\symbf{f}_{2}\)を介して各項目に対してもつ僅かな分散説明率\(b_{2i}\)も合算されてSS loadingsが計算されています。

2つ目のProportion Varは,観測変数全体に対する各因子の分散説明率を表しています。 今回は10項目のデータで因子分析を行っていますが,各観測変数は標準化されているため,分散の合計は10です13。 この10に対して,因子1の寄与の合計(SS loadings)は1.87なので,Proportion Varは0.187となります。 つづくCumulative Varは,その分散説明率の累積(累積寄与率)です。 今回の場合,因子1と因子2はそれぞれ0.187および0.183という分散説明率(因子寄与率)なので,第二因子のCumulative Varには,その合計で0.370という値が入るわけです。 言い換えると,今回の分析では2因子でこの10項目の分散のうちおよそ37%が説明される,ということになります。 このCumulative Varの値があまりにも低い場合は,まだ各項目の独自性が高すぎる(=共通因子の数が少ないかも)ということです。 せっかく因子得点を算出しても,結局各項目への回答はその因子以外の要因で決まっている割合が大きいということになり,因子得点の意味が問われてしまいます。 もうお分かりかもしれませんが,因子分析では因子の数を増やすほど累積寄与率は上がるので,累積寄与率が一定の値になるまで因子数を増やすというアプローチも無いことは無いでしょう14。

一番下の2つProportion ExplainedとCumulative Proportionは,共通因子で説明可能な部分のうち,各因子が占める割合(および累積割合)を表しています。 ここまで解釈することはあまり無い気がしますが,例えばProportion Explainedが低すぎる因子がある場合には,相対的に「なくても良い」という判断に使えるかもしれませんね。

6.6.2 因子間相関

見ての通り,回転後の因子間の相関行列\(\symbf{\Phi} = (\symbf{A}\symbf{A}^\top)^{-1}\)です。 相関があまりに高い場合には,もしかしたら因子を統合してしまっても良いのかもしれません。もちろん内容次第ですが。

他にも下の方にはいろいろな値が出ていますが,因子分析の結果を解釈するだけならとりあえずここまで理解できていれば十分です。 ということで,続いては得られた因子負荷を所与として,因子得点の計算に進みましょう。

6.6.3 因子得点

実は因子得点\(\symbf{F}\)は,fa()の出力の中に$scoresという名前で入っています。

観測された因子得点の相関を見てみると,モデル上の回転後の因子間相関\(\symbf{\Phi}\)とは少し異なります。報告する際には気をつけてください。

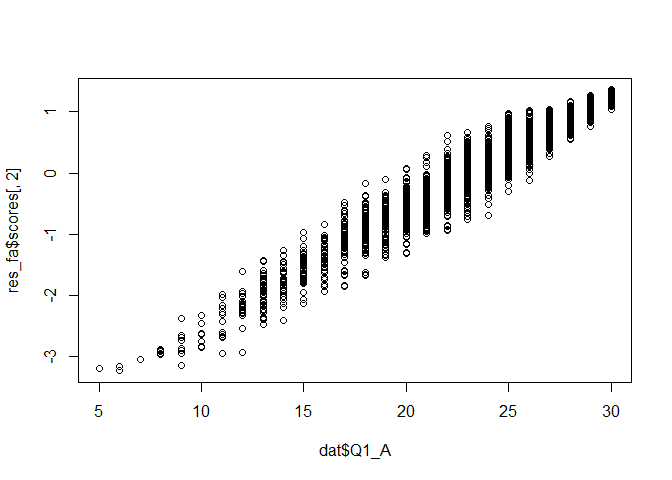

図 6.19 は因子得点と合計点の散布図です。 確かに合計点が高い人ほど因子得点も高くなっているようです。

尺度得点として,合計点の代わりに因子得点を用いることのメリットは大きく分けて2つあると考えます。 1つ目は,得点のばらつきです。 図 6.19 を見るとわかるように,合計点が同じ人であっても因子得点はかなりばらつきがあります。 この理由は,項目ごとに因子負荷が異なるためです。 因子負荷が高いほど,因子得点が高い人と低い人を明確に識別できる項目です。 したがって,因子負荷が高い項目に「とても当てはまる」と回答した人はかなりの確度で因子得点が高いといえます。 一方で,因子負荷がほぼゼロの項目では,因子得点が高いから「当てはまる」と回答しているとはいえません。 したがって,この項目に「とても当てはまる」と回答した人の因子得点が高いという保証はありません。 尺度得点として合計点を使うということは,このように各項目が因子得点の推定に与える情報の強さを無視して,一律同じパワーを持っていると仮定していることと同じです。 そのため,特に因子負荷がばらつくような状況下では,単純な合計点がその人の潜在的な特性の強さを正確に表しているとはあまり言えないかもしれないのです15。

因子得点を用いるもう一つのメリットは,モデル上は誤差が分離されるという点です。 図 6.4 にあるように,因子分析モデルでは各項目への回答は「共通因子」と「独自因子」の影響を受けていると考えます。 このとき,誤差(特に偶然誤差)は,他の項目とは無関係に生じるものなので独自因子の中に吸収されているという見方ができます。 したがって,共通因子の部分には誤差の影響は含まれていないと考え,因子得点はある意味では純粋な値として扱うことができる,とされているのです。

6.7 カテゴリカル因子分析

(ここからは因子分析を行うにあたってのプラクティカルな話題をいくつか紹介します。)

因子分析では,相関行列をもとに因子負荷行列を求めています。 その相関行列に関して, セクション 4.3.2 では,カテゴリカル変数の場合の特別な相関(ポリシリアル相関)の話をしました。 因子分析の時にも同じことが言えます。

ここまでは,観測されたデータを普通の連続変数とみなして因子分析を行ってきましたが,心理尺度のようにカテゴリカルな観測変数の場合には,相関係数が過小評価されてしまうため,結果的に共通因子のパワーも弱く評価されてしまいます。 つまり,因子分析での項目間の相関関係は,本当は背後にある潜在的な値に対して求められるべきです。 そこで,因子分析に用いる相関をピアソンの積率相関係数ではなくポリコリック相関(カテゴリカル変数同士の相関係数)に変更することを考えます。 このように,各観測変数を連続変数(間隔尺度)ではなく順序尺度とみなして因子分析を行うことをカテゴリカル因子分析と呼んだりします。

セクション 4.3.2 では,ポリシリアル相関などのカテゴリカルな相関を計算するためのパッケージとしてpolycorを紹介しました。 ポリコリック相関を計算する関数はこのパッケージの中にも(polychor())あるのですが,データフレーム全体に対して相関行列を計算することは出来ないので,ここでは別の関数を使用します16。

psychパッケージにあるpolychoric()関数を使用しましょう。

Call: polychoric(x = dat[, cols])

Polychoric correlations

Q1_1 Q1_2 Q1_3 Q1_4 Q1_5 Q1_6 Q1_7 Q1_8 Q1_9 Q1_10

Q1_1 1.00

Q1_2 0.42 1.00

Q1_3 0.33 0.57 1.00

Q1_4 0.19 0.41 0.43 1.00

Q1_5 0.24 0.45 0.58 0.37 1.00

Q1_6 0.02 0.12 0.14 0.11 0.17 1.00

Q1_7 0.00 0.15 0.16 0.26 0.14 0.49 1.00

Q1_8 0.03 0.22 0.15 0.16 0.15 0.35 0.40 1.00

Q1_9 0.14 0.20 0.17 0.22 0.17 0.43 0.45 0.41 1.00

Q1_10 0.05 0.16 0.19 0.29 0.20 0.31 0.34 0.40 0.54 1.00

with tau of

1 2 3 4 5

Q1_1 -1.9 -1.2 -0.743 -0.3262 0.43

Q1_2 -2.1 -1.5 -1.179 -0.4783 0.48

Q1_3 -1.8 -1.3 -0.963 -0.3284 0.61

Q1_4 -1.7 -1.1 -0.877 -0.3756 0.23

Q1_5 -2.0 -1.3 -0.909 -0.2425 0.68

Q1_6 -2.0 -1.4 -0.917 -0.2308 0.77

Q1_7 -1.9 -1.2 -0.764 -0.1126 0.84

Q1_8 -1.9 -1.2 -0.757 -0.0072 0.95

Q1_9 -2.0 -1.2 -0.632 -0.1678 0.60

Q1_10 -1.3 -0.6 -0.014 0.2884 0.92polychoric()は,相関行列に加えて各項目のカテゴリ閾値(tau)をlist形式で返します。 その中からポリコリック相関行列そのものを出力したい場合にはcor_poly$rhoで取り出すことが出来ます。 あとはこれをfa()関数に与えるだけです。 これまでfa()関数にはデータフレームを与えてきましたが,中でやっているのは結局「相関行列を計算する→因子負荷行列の初期解を計算する→回転する」なので,実は相関行列を直接与えることも可能です。17

fa()関数に相関行列を直接与える場合は,引数n.obsが必要になります。 これは因子負荷の計算自体には必要ないのですが,fa()の出力でいうと下の方に表示される検定などに必要な情報です。 欠測値がある場合には厄介なのですが,事前に欠測のあるデータを削除している場合には普通にnrowで大丈夫です。

Factor Analysis using method = minres

Call: fa(r = cor_poly$rho, nfactors = 2, n.obs = nrow(dat))

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

MR2 MR1 h2 u2 com

Q1_1 -0.09 0.48 0.21 0.79 1.1

Q1_2 0.00 0.74 0.55 0.45 1.0

Q1_3 -0.03 0.81 0.65 0.35 1.0

Q1_4 0.16 0.49 0.32 0.68 1.2

Q1_5 0.04 0.64 0.43 0.57 1.0

Q1_6 0.62 -0.04 0.36 0.64 1.0

Q1_7 0.68 -0.03 0.45 0.55 1.0

Q1_8 0.58 0.02 0.35 0.65 1.0

Q1_9 0.72 0.01 0.53 0.47 1.0

Q1_10 0.60 0.06 0.39 0.61 1.0

MR2 MR1

SS loadings 2.11 2.11

Proportion Var 0.21 0.21

Cumulative Var 0.21 0.42

Proportion Explained 0.50 0.50

Cumulative Proportion 0.50 1.00

With factor correlations of

MR2 MR1

MR2 1.00 0.34

MR1 0.34 1.00

Mean item complexity = 1

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

df null model = 45 with the objective function = 2.78 with Chi Square = 6749.62

df of the model are 26 and the objective function was 0.22

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04

The df corrected root mean square of the residuals is 0.05

The harmonic n.obs is 2432 with the empirical chi square 367.22 with prob < 5.9e-62

The total n.obs was 2432 with Likelihood Chi Square = 540.84 with prob < 1.2e-97

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.867

RMSEA index = 0.09 and the 90 % confidence intervals are 0.084 0.097

BIC = 338.13

Fit based upon off diagonal values = 0.98

Measures of factor score adequacy

MR2 MR1

Correlation of (regression) scores with factors 0.89 0.91

Multiple R square of scores with factors 0.79 0.82

Minimum correlation of possible factor scores 0.58 0.64本Chapterの前半では,ピアソンの積率相関係数を使って因子分析を行っていましたが,それと比べると因子負荷の値が基本的には大きくなっています。 もともと相関係数が過小推定されていたために,因子負荷も過小推定されていたと考えるのが妥当でしょう。 今回カテゴリカル因子分析を行ったことによって,より正しい因子負荷量を求めることができたといえます。

こんな感じで,カテゴリカル因子分析をするためにはポリコリック相関行列を計算しておく必要があるのですが,もう少しラクな方法もあります。 実はpsych::fa()では,使用する相関係数を引数corによって指定することが出来ます。

fa()関数に計算させる

Factor Analysis using method = minres

Call: fa(r = dat[, cols], nfactors = 2, cor = "poly")

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

MR2 MR1 h2 u2 com

Q1_1 -0.09 0.48 0.21 0.79 1.1

Q1_2 0.00 0.74 0.55 0.45 1.0

Q1_3 -0.03 0.81 0.65 0.35 1.0

Q1_4 0.16 0.49 0.32 0.68 1.2

Q1_5 0.04 0.64 0.43 0.57 1.0

Q1_6 0.62 -0.04 0.36 0.64 1.0

Q1_7 0.68 -0.03 0.45 0.55 1.0

Q1_8 0.58 0.02 0.35 0.65 1.0

Q1_9 0.72 0.01 0.53 0.47 1.0

Q1_10 0.60 0.06 0.39 0.61 1.0

MR2 MR1

SS loadings 2.11 2.11

Proportion Var 0.21 0.21

Cumulative Var 0.21 0.42

Proportion Explained 0.50 0.50

Cumulative Proportion 0.50 1.00

With factor correlations of

MR2 MR1

MR2 1.00 0.34

MR1 0.34 1.00

Mean item complexity = 1

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

df null model = 45 with the objective function = 2.78 with Chi Square = 6749.62

df of the model are 26 and the objective function was 0.22

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04

The df corrected root mean square of the residuals is 0.05

The harmonic n.obs is 2432 with the empirical chi square 367.22 with prob < 5.9e-62

The total n.obs was 2432 with Likelihood Chi Square = 540.84 with prob < 1.2e-97

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.867

RMSEA index = 0.09 and the 90 % confidence intervals are 0.084 0.097

BIC = 338.13

Fit based upon off diagonal values = 0.98

Measures of factor score adequacy

MR2 MR1

Correlation of (regression) scores with factors 0.89 0.91

Multiple R square of scores with factors 0.79 0.82

Minimum correlation of possible factor scores 0.58 0.64結果は先程と同じになっているはずです。

ちなみに 萩生田・繁桝 (1996) では,シミュレーション研究をもとに,多くの場合はピアソンの積率相関係数で十分(ポリコリック相関と大差ない)という結論を出していたりもします。 数理的に厳密なのはポリコリック相関ですが,実際には不適解を出してしまったり,回答者のいないカテゴリがあると面倒だったりと,実用上は問題点もあったりします。 また,ポリコリック相関係数を安定的に推定するためにはデータが数百はあることが望ましいです。 そのため,まずはカテゴリカル因子分析をやってみて,解が得られない or 不安定な場合には普通にピアソンの積率相関を用いた方法にしても良いのではないかと思います。

6.8 (おまけ)因子分析をする前に

因子分析は,複数の観測変数の背後に共通の要因が存在し,また観測変数間の相関関係がその共有の要因のみによって説明される,というモデルを仮定した分析です。 したがって,因子分析を行う前には

- そもそも観測変数の間には相関関係が存在しており,

- その相関関係が,(特定の2変数間の関係ではなく)概ね全ての観測変数群の関係性によって説明可能である

ことを確認すると良いかもしれません。 2点目がちょっと分かりづらいかもしれませんが(言葉でどう説明したら良いのか迷いました),これは 図 6.10 にあるような,全ての観測変数に共通する相関の要因(共通因子)とは異なる「共通因子では説明できない要因」によって2変数の相関が規定されてほしくない,ということを意味しています。 そこで,この節では上記の2つを検証するための方法18を簡単に紹介します。

6.8.1 Bartlettの球面性検定

Bartlettの球面性検定 (Bartlett, 1950, 1951) では,共通因子の影響を除いたあとの「独自因子得点の相関行列」\(\symbf{\Psi}\)が単位行列である,という帰無仮説を立てて検定を行っています。 具体的には,以下の検定統計量 (Browne, 1968) \[ \chi^2_m = -\left(P-\frac{2I+11}{6}-\frac{2T}{3}\right)\mathrm{ln}|\symbf{\Psi}| \tag{6.35}\] が自由度\(\frac{1}{2}\left[(I-T)^2-I-T\right]\)の\(\chi^2\)分布に漸近的に従うことを利用して統計的仮説検定を行います。念のため再度示しておきますが,

- [\(P\)]: 回答者(\(P\)erson)の数

- [\(I\)]: 項目(\(I\)tem)の数

- [\(T\)]: 共通因子(\(T\)rait)の数

を表しています。また,\(|\symbf{\Psi}|\)は\(\symbf{\Psi}\)の行列式を表しています。 細かい式の意味はともかく,重要なのは\(\chi^2_m\)の中の\(\mathrm{ln}|\symbf{\Psi}|\)の部分です。\(\symbf{\Psi}\)に限らず,相関行列(全ての対角成分が1)の行列式の値は必ず0から1の間の値になること,そして行列式の値が1になるのは単位行列(全ての変数間が無相関)の場合であることが知られています19。 したがって,その対数を取った\(\mathrm{ln}|\symbf{\Psi}|\)は,変数間の相関が高いほど大きなマイナスの値を取るようになっています。 ということで,これの符号をひっくり返すことで,検定統計量\(\chi^2_m\)は相関行列\(\symbf{\Psi}\)の「全体としての相関の強さ」を表しているといえるわけです。

そんなBartlett検定ですが,検定の目的からすると,帰無仮説「\(\symbf{\Psi}\)が単位行列である」が棄却されなければ嬉しいような気がします。 しかし実際には,独自因子間の相関を検証する目的,つまり因子分析の結果得られた\(\symbf{\Psi}\)に対してBartlettの球面性検定を使用することは現状ほぼ無いようです。

実際のBartlettの球面性検定(SPSSで出力される結果)では,共通因子の数が0(\(T=0\))であると設定して検定を行います。 このとき「独自因子得点の相関行列」\(\symbf{\Psi}\)イコール「観測変数の相関行列」\(\symbf{S}\)となるため,球面性検定の帰無仮説は「観測変数の相関行列が単位行列である」,すなわち全ての観測変数は無相関であると見ることができます。 この場合,帰無仮説が棄却されてくれれば「観測変数間に相関関係がある」ことが言えるため,共通因子を置いた因子分析を行う意味があると言えるわけです。

Rでは,psychパッケージにcortest.bartlett()という関数が用意されています。

出力されたp.valueが0.05より小さければ帰無仮説が棄却されて「因子分析をやる意味あり」ということになるのですが,上の\(\chi^2_m\)の式からもわかるように,この方法も一般的な統計的仮説検定の例に漏れず,サンプルサイズがある程度大きくなったらほぼ確実に有意になってしまいます。そして,そもそも心理尺度のようなデータでは,観測変数間の相関がゼロなんてことは相当の大失敗でもしない限りあり得ないはずです。 その意味では,Bartlettの球面性検定は(回帰分析におけるF検定と同様)しなかったところで大した問題ではないと言えるでしょう20。

6.8.2 KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)

続いては,独自因子に起因する相関があるかを確認する方法を紹介します。ここではKMO (Kaiser-Meyer-Olkin)またはMSA (measure of sampling adequacy)と呼ばれる指標 (Kaiser, 1970) を紹介します。

KMOはイメージ分析 (Guttman, 1953) と呼ばれる方法に基づく考え方です。これは,複数の観測変数間の相関関係に関する多変量解析法として,主成分分析・因子分析に続く第3の方法として提案されたものらしく,因子分析のような不定性が無いことや,(多変量正規)分布の仮定が必要ないという点で因子分析よりもgeneralな方法とされています(が,現状あまり使われていないと思います…)。

イメージ分析では,各観測変数\(x_i\)について「それ以外の全ての観測変数」を用いた重回帰分析を行います。 \[ \begin{aligned} \begin{split} x_i &= \hat{x_i} + e_i \\ \hat{x_i} &= w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_{i-1}x_{i-1} + w_{i+1}x_{i+1} + \cdots + w_Ix_I \end{split} \end{aligned} \tag{6.36}\]

すると,観測変数\(x_i\)は「いずれかの観測変数と関係がある部分」\(\hat{x_i}\)と「いずれの観測変数とも関係がない部分」\(e_i\)に分けることができます。 そしてイメージ分析では,\(\hat{x_i}\)のことをイメージスコア,\(e_i\)のことを反イメージスコアと呼びます。 式からもなんとなく分かるように,イメージスコア\(\hat{x_i}\)は,他の観測変数と(相関)関係がある部分を表しているため,これは因子分析の文脈では共通因子得点に相当しています。同様に,反イメージスコアは独自因子得点に相当するわけです。 したがって,反イメージスコアの相関行列を見ることによって, 図 6.10 に示されるような共通因子では取り切れない「独自因子間の相関」を見ることができる,という考えに至ります。

具体的なやり方としては,まず反イメージスコアの相関行列を以下の式 (Kaiser, 1970) によって求めます。 \[ \begin{aligned} \begin{split} \symbf{Q} &= \symbf{U}\symbf{\Sigma}^{-1}\symbf{U} \\ \symbf{U} &= \mathrm{diag}(\symbf{\Sigma}^{-1})^{-1/2} \end{split} \end{aligned} \tag{6.37}\] なんだかややこしい式ですが,最終的に得られる行列\(\symbf{Q}\)の各要素は,対応する2変数の反イメージスコアの相関係数=「それ以外の全ての観測変数」の影響を除いた偏相関係数に等しくなっています。 つまり,\(\symbf{Q}\)の非対角成分が0に近いほど「観測変数間の相関の大部分が他の観測変数との共通成分で説明できる」≒共通因子のようなものがあることを意味するため,因子分析を行うことが妥当であると示されるわけです。

ここまでの背景を説明して,ようやくKMOの登場です。KMOは上で説明したものをまとめて一つの指標としたもので, \[ \begin{aligned} \mathrm{KMO} = \frac{\sum\sum_{i\neq j} r_{ij}^2}{\sum\sum_{i\neq j} r_{ij}^2 + \sum\sum_{i\neq j} q_{ij}^2} \end{aligned} \tag{6.38}\] という式で表されます (Kaiser & Rice, 1974)。 ここで\(r_{ij}, q_{ij}\)はそれぞれデータから計算された相関行列\(\symbf{S}\)と反イメージ相関行列\(\symbf{Q}\)における\((i,j)成分(\)変数\(i,j\)の相関係数)を表しています。 つまり,KMOは「そもそも観測変数間には十分な相関\(r_{ij}\)がある」かつ「他の変数と無関係な独自成分同士の相関\(q_{ij}\)は小さい」という程度を表した指標と言えるでしょう。

なお,KMOは上述のようにデータ全体に対してだけでなく,各変数ごとに計算することもできます。 といっても考え方は簡単で,上の式を特定の変数の列のみで計算したら良いだけです。 \[ \begin{aligned} \mathrm{KMO}_i = \frac{\sum_{j = 1,\cdots i-1,i+1,\cdots,I} r_{ij}^2}{\sum_{j = 1,\cdots i-1,i+1,\cdots,I} r_{ij}^2 + \sum_{j = 1,\cdots i-1,i+1,\cdots,I} q_{ij}^2} \end{aligned} \tag{6.39}\] \(\mathrm{KMO}_i\)が低い場合,その変数は他の変数との相関がそもそも強くない可能性が高いため,因子分析から除外することを検討すると良いかもしれません。

Rでは,psychパッケージにKMO()という関数が用意されています。

出力のうち,Overall MSAがデータ全体に計算したKMOの値です。 また,MSA for each item =以下に示されているのが,変数ごとに計算した\(\mathrm{KMO}_i\)の値です。 具体的にどの程度あれば良いか,というのはあまり明確ではないような気もしますが, Kaiser (1974) では,以下のような基準を示しています。

| 値 | 評価 |

|---|---|

| .9以上 | marvelous |

| .8以上 | meritorious |

| .7以上 | middling |

| .6以上 | mediocre |

| .5以上 | miserable |

| .5未満 | unacceptable |

ということで,Overall MSAの値が0.5以上であればとりあえず”acceptable”と言えるようにも見えますが,式の定義からすると,KMOが0.5になるのは「データにおける相関係数」と「反イメージ相関係数」が同じ大きさの場合なので,実質的に共通因子が存在しないようなケース (各変数を独立に乱数生成した場合とか: Shirkey & Dziuban, 1976) に相当すると考えられます。 そういうわけで,実際にデータ分析をする際には,なんとなくですが0.8くらいはあったほうが良いのではないか,という気がします21。

6.9 回転の方法

セクション 6.5.1 では,回転のメカニズムおよびその目的を説明しました。 回転するためには,回転後の因子負荷行列がいい感じに単純構造に近づくように回転行列を指定する必要があります。 そのためには,「いい感じ」の基準を決めなければいけません。

そもそも「単純構造」とは何なのでしょうか。 Thurstone (1947) による具体的(にして理想的)な単純構造の条件は以下のとおりです。

- 各項目は少なくとも1つの因子に対して因子負荷が0であること

- 各因子は少なくとも因子数\(T\)個の項目に対して因子負荷が0であること

- 2つの因子に着目した場合に,一方の因子の要素は0で他方の因子の要素は0でない項目があること(=異なる因子を識別可能な項目が存在すること)

- 因子数が4以上の時に,そのうち2つの因子に着目した場合に,どちらの要素も0である項目があること

- 2つの因子に着目した場合に,どちらの要素も0である項目が少ないこと

この「単純構造」の条件になるべく近づけるための回転の方法について,数多くの基準が提案されてきました。fa()関数で利用可能なもののうち,有名と思われるものについていくつか紹介します(基本的な回転法の整理およびレビューについては Browne, 2001 などを参照)。

6.9.1 直交回転系

直交回転で最も有名なのはバリマックス回転 (varimax rotation) でしょう。この方法では,因子負荷行列に対して \[ \begin{aligned} \sum_{t=1}^{T}\left\{\sum_{i=1}^{I}{(b_{ti}^2)}^2 - \frac{1}{I}\left(\sum_{i=1}^{I}b_{ti}^2\right)^2\right\} \end{aligned} \tag{6.40}\] という目的関数が最大になるように回転を行います。 最初の\(\sum\)記号によって,この計算が「列ごとに何かを計算したものの総和を求めている」ということがわかります。 列ごとに求めているものは,因子負荷量の二乗の分散のようなものです。 ある変数\(x\)の分散を求める方法として, \[ \begin{aligned} \sigma_x^2=\frac{1}{n}\sum x^2 - \left(\frac{1}{n}\sum x\right)^2 \end{aligned} \tag{6.41}\] というものがありました。すこし調整の項があったりしますが,基本的にはこれと同じようなことをしている(\(x\)のところに\(b_{ti}\)が入っている)わけです。 varianceをmaxにするのでvari-maxという名前なわけですね。 直感的には,因子負荷の分散の二乗和が最大になるようにしてやると,それぞれの因子について「負荷が高い観測変数」と「負荷が低い観測変数」があることになるため,単純構造の条件2に近づきそうです。

6.9.2 斜交回転系

斜交回転で最も有名なのはプロマックス回転 (promax rotation) だと思います。 プロマックス回転ではプロクラステス回転22 (procrustes rotation) をベースに回転を行うため,まずはプロクラステス回転の説明をしておきます。 プロクラステス回転では,回転のゴールをただの単純構造ではなく,仮説や理論から導き出されるターゲット行列に設定し,ターゲット行列とのズレが最小になるように回転を行います。 ターゲット行列には,例えば先行研究で観測された因子負荷行列などを設定することができるのですが,そのような行列を探してきて設定するのは結構大変なことです。 そこでプロマックス法では,まずバリマックス法などの直交回転による回転を行い,得られた因子負荷行列を調整することでターゲット行列をデータから作成します。 具体的には,バリマックス回転で得られた因子負荷行列について,値が大きい要素はより大きく,値が小さい要素はより小さくすることで,バリマックス解よりもさらに「理想に近い」行列を作成しています。 プロマックス回転は,それ自体が「単純構造」に向かって何らかの基準を最適化する方法ではありません。バリマックス回転をベースに解を求めているということは,例えばそもそもバリマックス回転でうまく単純構造が出なかった場合には失敗する可能性があります。 計算量が少ないことなどから昔はよく使われていた方法のようです。

プロマックス回転よりももっと直接的に,できるだけ完全な単純構造(完全クラスター解)に近づけたい場合には,いっそターゲット行列を完全クラスター解になるように作ってしまえば良いでしょう。 独立クラスター回転 (Harris-Kaiser independent cluster rotation: Kiers & Ten Berge, 1994) 23 はそのような考え方に基づいています。 方法はとてもシンプルで,まずバリマックス回転で因子負荷行列の直交解をもとめ,その行列の各行の中で絶対値が最も大きい(各項目が最も高い負荷を持っている共通因子)1つをその符号に応じて\(\pm 1\),その他を0としたターゲット行列を設定し,これに向けてプロクラステス回転を行います。 当然「完全クラスター解にできるだけ近づくように」回転されるので,各項目は1つの共通因子にのみ高い負荷を持った構造になりやすいと言えます。

fa()関数のデフォルトはオブリミン回転 (oblimin rotation) と呼ばれる方法です。 実際には,コーティミン回転 (quartimin rotation) と呼ばれる方法を行っているような気がします24。 コーティミン回転では,以下の基準を最小化します。 \[

\sum_{t=1}^{T}\sum_{s\neq t}^{T}\left\{\sum_{i=1}^{I}{b_{ti}^2b_{si}^2}\right\}

\tag{6.42}\] 最初の2つの\(\sum\)記号によって,因子のペアごとに何かしらの計算を行い総和を求めていることがわかります。 その中身は同じ項目\(i\)に対する因子負荷の二乗の積です。 この式は,同じ項目に因子\(t\)と因子\(s\)が両方とも高い因子負荷を持っていた場合にのみ大きな値になります。 したがって,コーティミン基準を最小化するということは特に単純構造の条件3を目指している,と言えるでしょう。

他によく使われる気がするのは,ジオミン回転 (geomin rotation) でしょうか25。 この方法では,以下の目的関数を最小化するように回転を行います。 \[ \sum_{i=1}^{I}\left\{\prod_{t=1}^{T}{b_{ti}^2}\right\}^{\frac{1}{T}} \tag{6.43}\] 波括弧の中は,因子負荷の二乗をすべてかけたものを求めています。 したがって,ジオミン回転では項目ごとに因子負荷の二乗の幾何平均 (geometric mean) を計算して,その総和を取っているのです。 幾何平均は上の式からも分かるように,一つでも0に近い要素があれば小さな値になります。したがって,Thurstoneの基準の1番を直接的に達成しようとしている基準と言えます。 一方で,0に近い要素が1個以上ならば,2個でも3個でも幾何平均はあまり変わらないので,各変数が複数の因子に高い負荷を持つこと (cross-loading) を許容しやすい回転法と言われています。 完全な単純構造がそもそもあまり期待されないような場合には良いかもしれません。

ここで紹介した以外にも,因子の回転法はかなりたくさんあります。 その中でどれを使えばよいかについては,特に決まっていない(個人の好みな)気がします。 強いて言うなら,大抵の場合は斜交回転をしておけば良いでしょう。 方法によって,因子間相関が高く出やすいものがあれば低く出やすいもの,単純構造に近づきやすいものや近づきにくいものなどがあるので,いろいろな方法を試してみていい感じの因子負荷行列になる回転法を選べば良いのではないかと思います。

fa()関数では,引数rotateによって回転法を指定することができます。 これまでは指定していなかったのでrotate="oblimin"になっていたわけですが,試しに直交回転であるバリマックス回転で因子負荷を求めてみましょう。

Factor Analysis using method = minres

Call: fa(r = dat[, cols], nfactors = 2, rotate = "varimax", cor = "poly")

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

MR1 MR2 h2 u2 com

Q1_1 -0.01 0.45 0.21 0.79 1.0

Q1_2 0.13 0.73 0.55 0.45 1.1

Q1_3 0.12 0.80 0.65 0.35 1.0

Q1_4 0.24 0.51 0.32 0.68 1.4

Q1_5 0.15 0.64 0.43 0.57 1.1

Q1_6 0.60 0.06 0.36 0.64 1.0

Q1_7 0.66 0.09 0.45 0.55 1.0

Q1_8 0.58 0.12 0.35 0.65 1.1

Q1_9 0.71 0.14 0.53 0.47 1.1

Q1_10 0.61 0.16 0.39 0.61 1.1

MR1 MR2

SS loadings 2.12 2.11

Proportion Var 0.21 0.21

Cumulative Var 0.21 0.42

Proportion Explained 0.50 0.50

Cumulative Proportion 0.50 1.00

Mean item complexity = 1.1

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

df null model = 45 with the objective function = 2.78 with Chi Square = 6749.62

df of the model are 26 and the objective function was 0.22

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04

The df corrected root mean square of the residuals is 0.05

The harmonic n.obs is 2432 with the empirical chi square 367.22 with prob < 5.9e-62

The total n.obs was 2432 with Likelihood Chi Square = 540.84 with prob < 1.2e-97

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.867

RMSEA index = 0.09 and the 90 % confidence intervals are 0.084 0.097

BIC = 338.13

Fit based upon off diagonal values = 0.98

Measures of factor score adequacy

MR1 MR2

Correlation of (regression) scores with factors 0.88 0.9

Multiple R square of scores with factors 0.77 0.8

Minimum correlation of possible factor scores 0.54 0.6出力を見ると,直交回転なので因子間相関が出力されていません。 また セクション 6.7 で出したres_fa_cat(オブリミン解)と比べると,各項目について負荷量の低い側の因子の負荷量がやや大きめになっていることがわかります。 このように,基本的には斜交回転のほうが単純構造に近い結果を得ることができるため,よっぽどの理由が無ければ斜交回転にしておくのがおすすめです。

6.10 モデルパラメータの推定法

セクション 6.5 で紹介したモデルパラメータの推定法は,あくまでもひとつの方法です。 因子分析におけるパラメータ(直交解)の推定法には,他にもいくつかの選択肢があります。

6.10.1 主因子法

一昔前のスタンダードだったのが主因子法です。 基本的には セクション 6.5 で説明したとおりです。 固有値分解をして,固有値が大きい(ある意味「主たる」)因子から順に使っていく,というものでした。 ただ セクション 6.5 の説明だけでは実はまだ不十分です。

固有値分解は,観測変数間の相関行列\(\symbf{S}\)のうち,共通因子に起因する部分(つまり\(\symbf{B}^\top\symbf{B}\))のみを対象とする話でした。 しかし,私達の手元にあるのは\(\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}\)としての\(\symbf{S}\)のみです。 そして\(\symbf{S}\)そのものを固有値分解したところで,本当に欲しい\(\symbf{B}^\top\symbf{B}\)に相当する因子負荷行列を得ることは出来ません。

\(\symbf{S}\)の対角成分(\(=1\))の中から独自因子に起因する要素を取り除くためには,誤差共分散行列\(\symbf{\Psi}\)を特定する必要があります。 しかし,私達の手元にあるのは\(\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}\)としての\(\symbf{S}\)のみです。 そして\(\symbf{S}\)の対角成分に占める\(\symbf{\Psi}\)の割合(=独自性)は,「\(1-\)共通性」として計算されるため,結局共通性が分からない限りこれはどうしようもありません…。

ということで,このままでは\(\symbf{S}\)の対角成分が\(\symbf{B}^\top\symbf{B}\)と\(\symbf{\Psi}\)にどのように分解されているかが決められないので,解が一つに定まりません。 これをクリアするため,(反復)主因子法では,以下の手順によって各変数の共通性の値を推定しながらモデルパラメータを求めています。

- 共通性の初期値を適当に決める

- データの相関行列(\(\symbf{S}\))の対角成分を共通性の暫定値に置き換えた行列を固有値分解する

- の結果をもとに改めて共通性を計算する

- 共通性の値が変わらなくなる(計算が収束する)まで2-3. を繰り返す

- \(\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}\)の対角成分が1になるように\(\symbf{\Psi}\)を決める

実は,主因子法によって得られる解は後述する最小二乗法と同じになるらしいです。 ただ計算効率などの面から現在では最小二乗法のほうが用いられているようです。

6.10.2 最小二乗法

\(\symbf{B}\)の推定に際しては,まず大前提として\(\symbf{\Psi}\)の非対角成分はゼロ,すなわち共通因子の影響を取り除けば誤差共分散は全て消えるという仮定が重要となります。 もし本当に誤差共分散が全てゼロなのであれば,\(\symbf{S}\)と\(\symbf{B}^\top\symbf{B}\)の非対角成分は完全に一致するはずです。 そしてもちろん\(\symbf{S}\)の対角成分と\(\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}\)の対角成分も完全に一致します(というかそうなるように\(\symbf{\Psi}\)の要素を調整したら良い)。 ですが,もちろん実際には共通因子数が\(T<I\)である限りは非対角成分にはズレが生じてしまいます。 最小二乗法および次に紹介する最尤法では,この「ズレ」を定量化したもの(不一致度関数)が最小になるようにパラメータを反復計算していきます。

最小二乗法はfa()関数のデフォルトになっている方法です。 具体的には,\(\left[(\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}) - \symbf{S})\right]^{\top}\left[(\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}) - \symbf{S})\right]\)の対角成分の和(トレース)を計算すると,全ての非対角要素のズレの二乗和を求めることができます(対角要素のズレの二乗和は\(0\)です)。 あとはこれが最小になるように,\(\symbf{B}\)と\(\symbf{\Psi}\)を計算するだけです。

6.10.3 最尤法

共通因子と独自因子が多変量正規分布 \[ N\left(\symbf{\mu}, \symbf{S}\right) = \left(\begin{bmatrix} \symbf{0}_C \\ \symbf{0}_U \end{bmatrix},\begin{bmatrix} \symbf{\Phi}_{CC} & \symbf{0}_{CU} \\ \symbf{0}_{UC} & \symbf{I}_{UU} \end{bmatrix} \right) \tag{6.44}\] に従うと仮定します。なお,添字の\(C\)は共通因子に関する部分,\(U\)は独自因子に関する部分を表しています。したがってここでは

- 共通因子,独自因子ともに平均はゼロ(\(\symbf{0}_C, \symbf{0}_U\))

- 共通因子同士の相関は認める(\(\symbf{\Phi}_{CC}\neq\symbf{0}\))

- 独自因子同士の相関は認めないので,対角成分が1の単位行列(\(\symbf{I}_{UU}\))

- 共通因子と独自因子の間は無相関(\(\symbf{0}_{CU}\))

ということが仮定されています。 セクション 6.1 では,共通因子得点のスケールを「平均0, 分散1」にすると説明しましたが,最尤法では尤度関数を得るために,これに加えて(多変量)正規分布であるという仮定を置きます。

この仮定のもとでは,標準化された観測変数\(\symbf{y}\)は以下の多変量正規分布に従います。 \[ \symbf{y} \sim N(\symbf{0},\symbf{B}^\top\symbf{B} + \symbf{\Psi}) \tag{6.45}\] あとは普通の最尤法に従って,データと最も整合的な(尤度が最大になる)\(\symbf{B}\)および\(\symbf{\Psi}\)を求めたら良いわけです。

最尤法は,最小二乗法などと比べると,データの多変量正規性を仮定しているなどの理由から,統計的に高度な方法となっています。 そして一般的に,最尤推定量は一致性や有効性など,推定量として望ましい性質を持つことが知られています。 そのため,計算がうまくいく場合には最小二乗法などよりも最尤法のほうが望ましいとされています。 一方で,多変量正規性の仮定などが推定に悪影響を及ぼす場合があります。 例えば「データが少ない」「因子数が必要以上に多い」といったときに共通性の推定値が1を超える (Heywood caseと呼ばれる)といった不適解が出てしまうこともしばしばあります。 そのような場合には,最小二乗法などの別の方法によって推定を行うのが良いかもしれません。 また,そもそも回答データが単峰にならないことが予測される(極端な選択肢が選ばれやすいと考えられる)ような場合には,最尤法は正しくない可能性があります。

fa()関数では,fmという引数によって因子の推定法を指定することが出来ます。 試しに最尤法でやってみましょう。

Factor Analysis using method = ml

Call: fa(r = dat[, cols], nfactors = 2, fm = "ml", cor = "poly")

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

ML2 ML1 h2 u2 com

Q1_1 -0.08 0.47 0.20 0.80 1.1

Q1_2 0.01 0.71 0.51 0.49 1.0

Q1_3 -0.03 0.82 0.66 0.34 1.0

Q1_4 0.16 0.49 0.32 0.68 1.2

Q1_5 0.03 0.67 0.46 0.54 1.0

Q1_6 0.61 -0.03 0.36 0.64 1.0

Q1_7 0.66 -0.02 0.43 0.57 1.0

Q1_8 0.58 0.02 0.34 0.66 1.0

Q1_9 0.73 0.00 0.54 0.46 1.0

Q1_10 0.62 0.05 0.41 0.59 1.0

ML2 ML1

SS loadings 2.12 2.11

Proportion Var 0.21 0.21

Cumulative Var 0.21 0.42

Proportion Explained 0.50 0.50

Cumulative Proportion 0.50 1.00

With factor correlations of

ML2 ML1

ML2 1.00 0.34

ML1 0.34 1.00

Mean item complexity = 1

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

df null model = 45 with the objective function = 2.78 with Chi Square = 6749.62

df of the model are 26 and the objective function was 0.22

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04

The df corrected root mean square of the residuals is 0.05

The harmonic n.obs is 2432 with the empirical chi square 377.19 with prob < 5.6e-64

The total n.obs was 2432 with Likelihood Chi Square = 532.87 with prob < 5.4e-96

Tucker Lewis Index of factoring reliability = 0.869

RMSEA index = 0.09 and the 90 % confidence intervals are 0.083 0.096

BIC = 330.16

Fit based upon off diagonal values = 0.98

Measures of factor score adequacy

ML2 ML1

Correlation of (regression) scores with factors 0.89 0.91

Multiple R square of scores with factors 0.79 0.82

Minimum correlation of possible factor scores 0.59 0.64今回のようにデータがきれいな場合には,最尤法でも問題なく解を得ることが出来ます。 このような場合には,最尤法での結果を報告するほうが良いかもしれません。

6.11 因子数の決め方

因子分析では因子数を分析者が自由に選ぶことが出来ます。 これまでは,datの最初の10項目を使って,因子数を2に決め打ちして因子分析を行っていました。 あらかじめ因子数が分かっていたり,理論的に目処が立っている場合にはその因子数で分析を行えば良いのですが,尺度をボトムアップに作成するような場合や,自分が集めたデータでも先行研究と同様の因子構造が得られるかを検証する場合には,因子数はわからないことが多いです。 ここでは,統計的に因子数を決定するためのいくつかの(伝統的な)基準を紹介します。 比較的新しい(高度な)方法については, 堀・牧野 (2024) などを参照してください。

6.11.1 カイザー(・ガットマン)基準

因子分析は,データの相関行列\(S\)(のうち独自性を除いた\(\symbf{B}^\top\symbf{B}\)に相当する部分)を固有値分解することで因子負荷行列を求めていました。 このとき,各因子に対する因子負荷は固有ベクトルを固有値倍したもの(\(\sqrt{\lambda_t}\symbf{x}_t^\top\))として算出されていました。 したがって,固有値こそが因子負荷の合計を決めており,ひいては分散説明率(共通性)の合計を規定しているということが言えます。 実は,\(I\times I\)相関行列を固有値分解して得られる\(I\)個の固有値は,合計が必ず\(I\)になるという性質があります。 つまり,固有値は\(I\)個の項目に対する分散説明率を再配分した値である,とも言えそうです。 イメージ的には,例えば第一因子に対する固有値(固有値の中の最大値)が3だとすると,その因子は一つで合計3項目分の分散を説明しているということです。 1個で3項目分の説明力を持っているということは,結果的に次元数を減らすことに役立っていると言えそうです。

このように考えると,固有値が1より小さい因子は1項目分の情報も持っていないことになるため,因子としてはザコと言えます。 この「固有値が1以上の因子のみを使う」という基準をカイザー(・ガットマン)基準(Guttman, 1954; Kaiser, 1960)と呼びます。 カイザー基準は(未だに!)よく用いられている方法ですが,その問題点も長らく指摘されています。 いくつかの研究によって,状況によって因子数を少なめに見積もったり (Cliff, 1988) 多めに見積もったり (Zwick & Velicer, 1986) することが知られており,正しい因子数を出してくれるのはかなり限定的な状況のようです。 言ってしまえば「カイザー基準は大雑把であり,それほどあてにならない」 (堀,2005) ということで,現在ではあまり採用されない基準という印象があります。

6.11.2 スクリーテスト

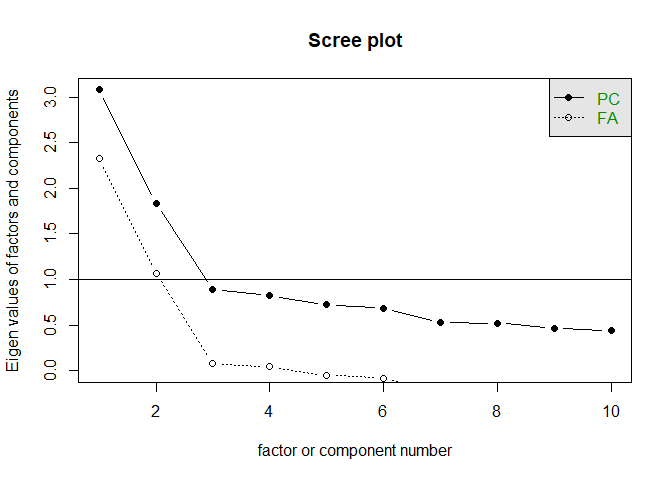

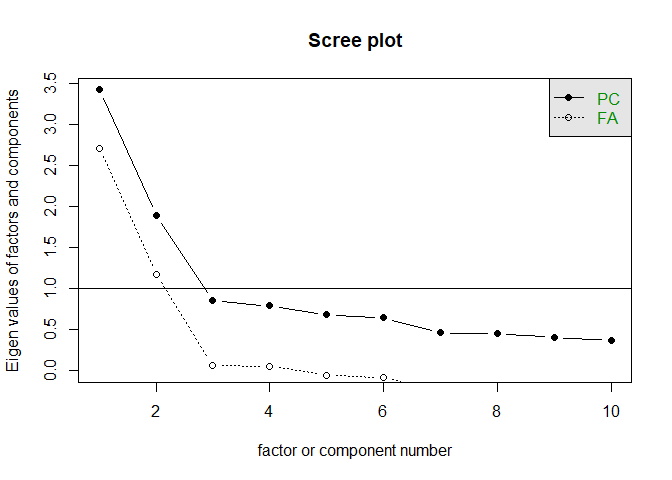

固有値を順に並べたものをスクリープロット (scree plot) と呼びます。 psychパッケージではscree()関数によって 図 6.20 のように簡単にプロット可能です。

なお(少し厄介なのですが),このスクリープロットをもとにカイザー基準で因子数を決める場合は,とりあえずPCの方について,1以上の値になっている個数を見るようにしてください。

少し知っている人は,「PCは主成分分析で,FAが因子分析の頭文字だから,FAの方を見たら良いのでは?」と思うかもしれません。 この違いを説明するためには,因子分析に登場する2種類の相関行列の違いを踏まえて理解する必要があります。

カイザー基準は一般的に,「観測された相関行列\(\symbf{S}\)をもとに計算した固有値のうち,1より大きいものの個数」とされますが,これとは別に「共通因子負荷に基づく部分\(\symbf{B}^\top\symbf{B} = \symbf{S} - \symbf{\Psi}\)26をもとに計算した固有値のうち,0より大きいものの個数」とされることもあります(その根拠は Guttman, 1954)。

ただし,\(\symbf{S} - \symbf{\Psi}\)の0以上の固有値の個数を求める場合には,当然まずは共通性を推定する必要があるため,簡便な(かつ\(\symbf{S} - \symbf{\Psi}\)の0以上の固有値の個数の下限の1つを求める)方法として,観測された相関行列\(\symbf{S}\)の固有値を用いる,という方法が,一般的にはカイザー基準として認識されているのが現状なのです。

scree()関数(およびこのあと紹介するfa.parallel()関数)でプロットされるPCとFAの2本の線は,まさにこの「固有値計算に用いている相関行列の違い」ひいては背後にある考え方の違い(主成分分析については セクション 6.13 を参照)を表しています。 つまり,

- 観測された相関行列から計算した固有値は

PCの折れ線,したがってこちらをもとにカイザー基準で判断する場合は1以上の個数 - そこから独自因子の部分\(\symbf{\Psi}\)を除いたところに対して計算した固有値は

FAの折れ線(そのために固有値が0に近い値になっている),したがってこちらをもとにカイザー基準で判断する場合は0以上の個数

と区別する必要があるのです27。

このように,使用するソフトウェアや関数によって使用している相関行列が異なることがあるため,「カイザー基準イコール固有値1以上」と覚えると間違えてしまうかもしれません(私も最近まで正しく理解できていなかった)。 見分け方としては,観測された相関行列から得られる固有値は(理論上は)最後まで0以上の値を取る一方で,\(\symbf{S}-\symbf{\Psi}\)の方では, 図 6.22 にあるように固有値が負の値をとります。

また,デフォルトではY軸が1のところに実線が引かれています(線の位置は引数hlineで調整可能)。これは先程のカイザー基準を表しています。つまり今回の場合カイザー基準的には2因子が妥当ということになります。

scree()関数にデータフレームを与えた場合には,そのデータフレームに対してピアソンの積率相関を求めて固有値を計算します。 先程紹介したポリコリック相関に基づく固有値を見たい場合には,事前にポリコリック相関を計算しておき,それをscree()関数に与える必要があります。

あまり違いはないように見えますが,最初の因子を比べると,わずかに 図 6.21 のほうが 図 6.20 よりも大きな固有値になっているはずです。

このスクリープロットを用いて行うスクリーテスト (scree test)と呼ばれる因子数選択では,プロット的に傾きがなだらかになる手前の因子数を選択する,という方法です。 図 6.20 や 図 6.21 では,いずれも最初の2因子は傾きが強く,第3因子以降はなだらかになっています。 したがってスクリーテスト的にも因子数は2が妥当,という判断ができます。

イメージ的には固有値分解では,まず第一固有値が「全てに共通する成分」をごっそり持っていきます。 第2固有値以降は,その残りの中から共通成分を取り出していきます。 したがって,あるところからはもう絞りカスしか残っていない状態になり,固有値的には下の方で大差ない状態になってしまいます。 スクリーテストでは,この「下の方で大差ない状態」とくらべて如実に大きな固有値にはなにか意味があると考えて,その因子数を採用しているわけです。

ただ,今回のデータのように因子数がハッキリとしたきれいなデータではない場合には,これほどハッキリと変化点を見出すことが出来ないケースが結構多いです。 そのような場合には客観的に因子数を決めづらかったりもするので,やはりまだアバウトな方法と言えそうです。

6.11.3 平行分析

カイザー基準では一律で1以上の固有値のある因子には意味がある,という判断をしていました。 平行分析 (parallel analysis) では,代わりに「乱数での固有値」との比較を行います。 完全に乱数のデータでは本来相関は無いはずですが,標本誤差の関係などで相関が完全にゼロになることはありません。 相関が完全にゼロではない限りは,固有値分解を行うと第一固有値の値は1よりも少しだけ大きくなります。 試しにやってみましょう。

eigen() decomposition

$values

[1] 1.1531292 1.0889700 1.0765136 1.0248099 1.0075078 0.9926984 0.9533219

[8] 0.9367722 0.8834080 0.8828690

$vectors

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]

[1,] 0.112436984 -0.37121765 0.47341966 -0.20738992 0.103139623

[2,] 0.484608727 0.05575061 -0.01770245 0.32996851 0.067515555

[3,] -0.228692064 -0.48815828 0.20308039 0.28649476 0.500656646

[4,] -0.232490192 0.40499060 0.29262518 -0.48025212 -0.123849547

[5,] -0.031949135 0.16118059 -0.61178243 0.08781265 0.161289155

[6,] -0.557884289 0.24802394 0.15782882 0.25838357 -0.001868273

[7,] 0.007055743 -0.48064664 -0.17069328 -0.39982071 -0.395600998

[8,] -0.240054398 -0.05764926 -0.32196831 -0.47149177 0.598441643

[9,] -0.015405949 -0.27818657 -0.32376559 -0.02988766 -0.222218221

[10,] 0.525349112 0.23988743 0.10898482 -0.27903649 0.358854999

[,6] [,7] [,8] [,9] [,10]

[1,] -0.07380739 0.68971166 0.07746406 0.28930807 0.03051726

[2,] 0.27094157 0.09815149 -0.72312285 0.13720316 0.15336519

[3,] 0.12276860 -0.09821372 -0.09707071 -0.54777825 -0.03495240

[4,] 0.32906603 0.16989052 -0.25314902 -0.44589225 0.22420762

[5,] -0.24956474 0.62789616 -0.01514297 -0.32785652 -0.02723450

[6,] 0.01486085 0.14087695 -0.29134682 0.27164195 -0.59735607

[7,] -0.29098840 -0.10511832 -0.46338991 -0.15375669 -0.29889905

[8,] 0.09714458 -0.14690604 -0.19076435 0.40467304 0.15420830

[9,] 0.79986315 0.15216131 0.22122246 0.04312236 -0.23139465

[10,] 0.03729309 -0.07919072 0.11141185 -0.16749641 -0.63231066確かに第一固有値の値は1.153となり,1よりも大きな値になりました。 というか,もしこのデータにカイザー基準を当てはめると,5因子もあることになってしまいます。

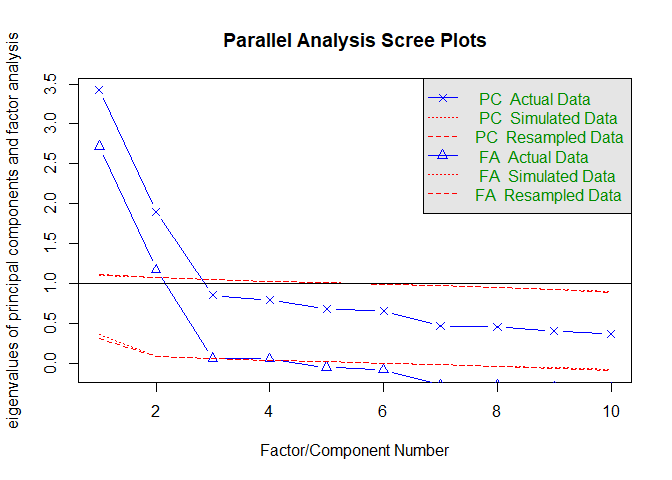

実際には乱数には因子など無いはずなので,平行分析では乱数で得られた固有値よりも小さい値は因子として無意味と判断します。 Rではfa.parallel()という関数があるのでやってみましょう。

青い線が実際のデータでの固有値を,赤い点線が乱数での固有値を表しています。 (乱数を使うのでやるたびに微妙に結果が変わるかもしれませんが)Parallel analysis suggests that the number of factors = 2ということで,因子数2が提案されました28。

6.11.4 累積寄与率

分散説明率の観点から言えば,共通因子によってある程度の割合は説明されていないと,「結局独自因子(よくわからないもの)で回答が決まってるんでしょ」となってしまいます。 因子の数を増やせば累積寄与率は必ず上昇するので,因子数の最低条件として,累積寄与率が一定の値以上になっていない場合には因子の数を増やすというアプローチを取ることもあるようです。 必要な累積寄与率の基準は一律で決まっているわけではないですが,一説によると最低50%はほしいと言われています(小杉,2018)。

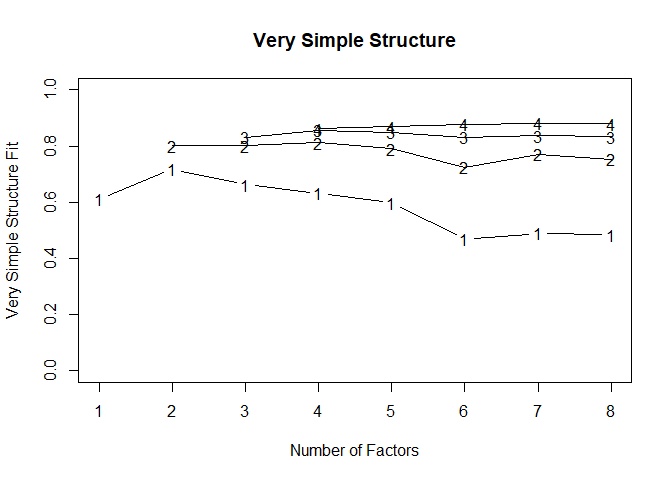

6.11.5 VSS

因子分析では単純構造が望ましい状態であり,なるべくこれを目指して回転が行われます。 VSS (Very Simple Structure) 基準(Revelle & Rocklin, 1979)では,得られた結果を強制的に単純構造にしたときのデータとの整合性を見ます。

完全な単純構造では,各項目は1つの因子にのみ負荷を持っているはずです,そこでVSSでは最も高い負荷を持っている因子以外の負荷をゼロにした因子負荷行列を考えます。 セクション 6.7 で出したres_fa_catで言えば, 表 6.5 のような状態にする,ということです。

| MR2 | MR1 | |

|---|---|---|

| Q1_1 | 0.000 | 0.478 |

| Q1_2 | 0.000 | 0.743 |

| Q1_3 | 0.000 | 0.813 |

| Q1_4 | 0.000 | 0.486 |

| Q1_5 | 0.000 | 0.642 |

| Q1_6 | 0.617 | 0.000 |

| Q1_7 | 0.680 | 0.000 |

| Q1_8 | 0.580 | 0.000 |

| Q1_9 | 0.720 | 0.000 |

| Q1_10 | 0.603 | 0.000 |

この「無理やり単純構造にする」という操作はやや強引に感じられるかもしれませんが,例えば複数の下位尺度からなら心理尺度において,因子得点として和得点を使うということは,結果的に各項目が1因子のみに負荷している(しかも因子負荷が全て同じであるとみなしている)と仮定しているわけなので,そう考えると「よくあること」なのです(本当にそれで良いかはまた別の話)。